KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報

[Vol.4] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2

「細胞と健康の密接な関係」を前回から2回に分けてお伝えしておりますが、読者の方より「細胞膜」についてもう少し詳しく知りたいとのご意見をいただきましたので、今回より全4回シリーズにてより詳しくお伝えしていきます。

前回の[Vol.3]では、細胞膜とは細胞の外側を包み、保護する役割をしていて、細胞の正常な発達・機能・生存・増殖にとって不可欠な存在であることをご説明しました。細胞膜がなければ細胞の中と外を分けることができません。細胞膜の多くはリン脂質からできているので、リン脂質がなければ細胞も、そして生命も存在できないということになります。そのためリン脂質は「生命の分子」と呼ばれているのです。

リン脂質とは、細胞や細胞膜が、しっかりと強く、しかも柔らかさも失わず、きちんとした細胞の形を保つことができるように、とても大切な役割を果たしています。つまり細胞が壊れたり、ばらばらになったりしないように守りながら、正常な働きを支えているのです。

いのちのはじまりは、たったひとつの細胞から

細胞膜が、細胞の中と外の境界を作っていているからこそ、私たちをはじめ生物は生きていくことができます。では、「生きている」とはどのようなことなのでしょうか?

現在の科学界で広く受け入れられている考え方をまとめると次の3つになります。

1.代謝を行うこと(エネルギーを取り入れて使う)

私たち人間をはじめ生命体は、外部からのエネルギーや物質を取り入れて、それを使って自ら維持・成長させる化学反応(代謝)を行います。

2.自己複製できること(自分自身をコピーする)

生命は、自分とよく似た存在を作りだす(繁殖・増殖する)能力をもっています。

3.環境に適応し、進化できること(変化に適応する)

生命は、周囲の環境に反応しながら生きて、長い時間をかけて進化し、より適した姿に変わっていく力をもっています。

これら3つの特徴をすべてもつ最小単位が細胞となります。

© AKER BIOMARINE, Inc

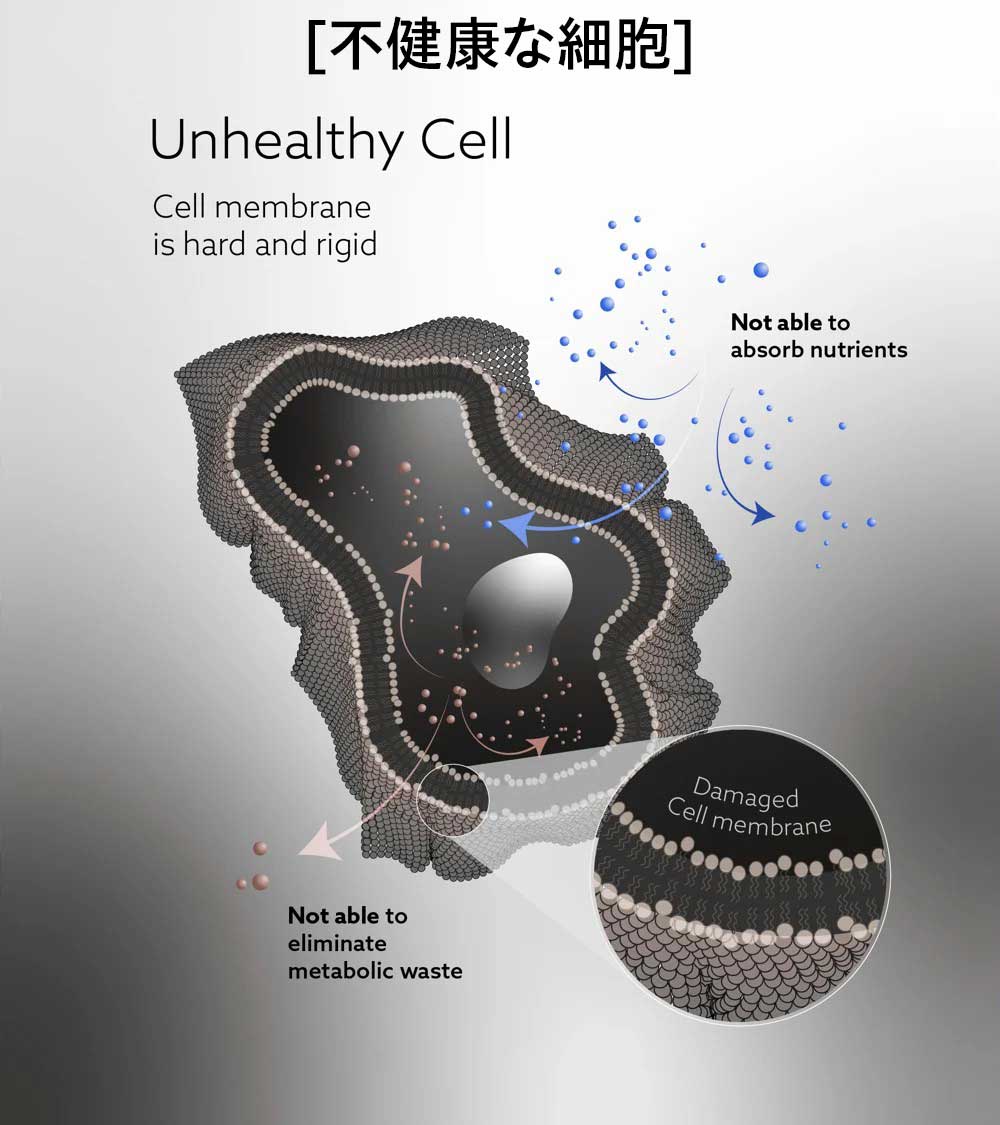

細胞膜は硬くて剛性の高い膜を持ち、栄養を取り込んだり老廃物を排出したりするのが困難になります。

© AKER BIOMARINE, Inc

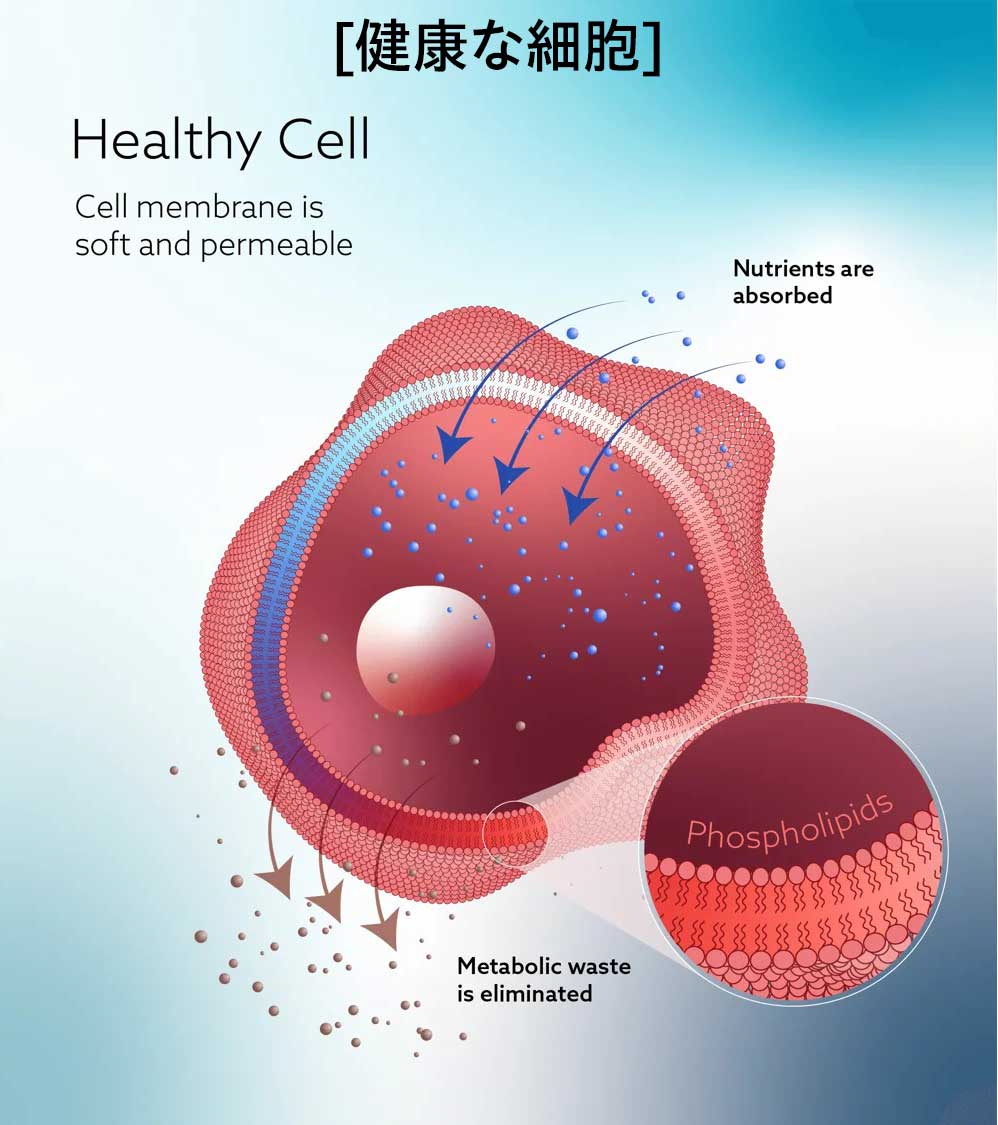

細胞膜は柔らかく、透過性に優れていて、栄養素の吸収や代謝老廃物の排出が円滑に行われます。

細胞の生命活動を支えている「細胞膜の役割」についてもう少し詳しくみていきましょう。

細胞の研究では、2012年山中伸弥教授の「ips細胞」の発見がノーベル賞生理・医学賞受賞につながりました。

細胞膜の研究では、2003年のノーベル化学賞を細胞膜を通して水を通す「アクアポリン(水チャネル)」の発見や細胞膜が神経の伝達や心臓のリズムを調整していることを解明したことで受賞しました。

2012年のノーベル化学賞では細胞膜上の「Gタンパク質共役受容体(GPCR)」というセンサーが、ホルモンや薬の情報をどのように受け取り細胞に伝えるかを解明しました。現在使用されている医薬品の約3分の1から半分ほどがGPCRを標的にしています。

また、最近話題の「エクソソーム」は、細胞内で作られますが、その質と量は細胞膜の状態に左右されてしまう可能性があると言われています。

クリルオイルは、すべての生命活動を支えている細胞膜に直接働きかけるサポート成分です。

細胞膜は生命の“司令塔”でも“守り神”でもある

細胞膜は、細胞にとっての「食べる・呼吸する・感じる・守る・育つ」など、すべての生命活動の出入り口です。それでは細胞膜には具体的にどのような役割があるのでしょうか。

その役割は次の9つになります。また、クリルオイルがそれぞれの役割にどの様に関与しているかを合わせてご説明します。

1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」

細胞にとって必要な物質(酸素、栄養素、水など)だけを通し、有害な物質や不要なものは通さない「門番」のような働きをしています。

細胞膜は、外から来るものをすべて通すわけではなく、通すものを選んでいます。

これは「選択的透過性」といって、通すものを選べる働きがあるからです。

これは「脂質二重層」と「膜タンパク質」によって成り立っており、特定の物質だけが通れる「専用の通路(チャネル)」が備わっています。

また、「何を通す」かだけではなく「どれだけ通すか」も非常に厳しく調節しています。

例えば、ナトリウムやカリウムの出入りは、専用のイオンチャネルを通じて厳密にコントロールされています。

クリルオイルに含まれるリン脂質型オメガ3(EPA・DHA)は、細胞膜の柔軟性と流動性を高め、輸送タンパク質の働きを支えています。

2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター

ホルモンや神経伝達物質など、外からのメッセージを細胞膜の「受容体(レセプター)」というメッセージを受け取るアンテナでキャッチして、細胞に「何をするべきか」を伝える働きをしています。

細胞膜は、細胞の反応や行動(増殖、分化、代謝など)を調整しています。

例えば、「インスリン」というホルモンが来ると、細胞膜の「受容体」からメッセージが伝えられ、「今、血糖値が高いから、糖を細胞に取り込みなさい」と指示を出します。

受容体(レセプター)というアンテナは、まるで「スマホがWi-Fiの電波を受け取る」のと似ています。細胞も信号(メッセージ)を受け取って動きます。

また、ときにはメッセージの受信だけではなく、命令の出発点になることもあります。細胞膜を構成しているリン脂質(特にオメガ3やオメガ6)が、情報そのものになることもあります。

情報伝達(シグナル伝達)が関係する事例は以下の表の通りです。

| 分野 | 具体例 | 解説 |

|---|---|---|

| 美容 | 成長因子(EGF)を受け取ると、コラーゲン産生が促進されます。 | 細胞膜がEGFをキャッチし、肌細胞に「若返りの指令」を出します。 |

| 免疫 | 病原体の情報をキャッチし、免疫反応を始めます。 | 細胞膜の受容体がウイルスの断片を認識し、「攻撃せよ」という指示を出します。 |

| ホルモン | インスリンが細胞膜の受容体に結合し、糖を取り込む命令が出されます。 | 血糖値を下げるための重要なシグナルです。 |

| 神経 | 神経伝達物質(ドーパミンやアセチルコリンなど)が情報を伝えて気分や動作が変わります。 | 情報が一瞬で脳や筋肉に伝えられ、気分や動作を変化させます。 |

| 炎症 | オメガ3やオメガ6からできたシグナル分子が、炎症を始めたり止めたりします。 | 細胞膜由来のシグナルによって炎症のバランスが調整されます。 |

EPAやDHAは、細胞膜内で「リピッドラフト(受容体の集まる膜領域)」を形成しやすく、シグナル伝達をサポートします。また、オメガ3からできた抗炎症の伝達物質が、炎症による異常なシグナル伝達の暴走や調整に寄与しています(1,2)。フォスファチジルコリンは、神経伝達物質アセチルコリンの材料になるコリンの供給源にもなります。

3.細胞の保護・防御機能:守りの壁

細胞を外敵や有害物質から守る「盾」や「壁」のような働きをします。

細胞膜は、身体の中に入ってきた細菌やウイルス、有害な化学物質などから細胞を守るバリア(守りの壁)の役割を果たします。

特に皮膚・腸・肺の細胞など、外界と接する部分ではこの働きが重要です。バリア機能が弱まると、異物の侵入を妨げることができず、炎症やアレルギー、病気のリスクが高まります。

例えば、皮膚細胞の細胞膜が傷つくと、外部からの刺激でかゆみや炎症が起こることがあります。

オメガ3脂肪酸は、細胞膜の構成成分として取り込まれると、酸化ストレス(身体がサビて疲れやすくなる状態)に対する耐性を高めます。酸化ストレスはフリーラジカル(身体をサビさせる元凶)による膜の酸化を引き起こし、細胞膜の損傷を招きますが、オメガ3脂肪酸は膜の酸化を間接的に抑えるため、膜の劣化を防ぎ、抗酸化作用を高めてくれる働きがあります。

4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み

細胞がつぶれたり、形がくずれたりしないように支える役割をしています。細胞膜はただの袋ではなく、内部の骨組み(細胞骨格)とつながっていて、細胞の形状を柔軟に保ち、変形や破裂を防いでいます。

こうした構造によって、細胞が元気に動いたり、分裂することができます。

例えば、皮膚や腸の上皮細胞が並んでいるのは、細胞膜と骨格の協力によるものです。

リン脂質型オメガ3は、柔軟性のある膜構造を維持し、外的ストレスにも耐えやすい形態を保つことに貢献しています。

5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」

周りの細胞と情報のやりとり(コミュニケーション)をして、チームワークをとる働きをしています。

細胞膜には「名札」のようなものがついていて、他の細胞に「自分はだれか」を伝える役割をもっています。また、「一緒に働こう」「いま休もう」といったチームでの連携を行っていて、組織や器官全体の調和を保っています。

特に免疫の世界では「この細胞は自分の仲間か?敵か?」を見分けるために使われます。

例えば、免疫細胞がウイルスに感染した細胞を識別する際にも、細胞膜上の「目印(抗原)」を使います。

リン脂質型オメガ3は、免疫細胞の膜の柔軟性と情報伝達力を高め、過剰反応を抑えつつ正常に働く力をサポートします。また、神経伝達物質の放出・受容体の反応力を高め、脳・神経系での情報伝達効率の向上をサポートします。

6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」

栄養やエネルギーを細胞に届けたり、いらないものを外に出したりする働きがあります。細胞膜は、栄養(ブドウ糖、アミノ酸、脂肪酸など)を選んで通す通路を持っています。

エネルギーを作るには、栄養が細胞の中に入らなければならないので、この通路はとても重要です。

リン脂質型オメガ3は、細胞膜の柔軟性や輸送効率を高め、栄養や酸素、エネルギーのやりとりをスムーズにします。

7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)

細胞が「分裂」して数を増やしたり、「心臓や脳、筋肉など、身体の一部として働く細胞」になる準備を始める合図を受け取ります。

細胞膜のアンテナが、成長ホルモンや分化因子(細胞の役割を決める物質)などを受け取ると、細胞は大きくなったり分裂したりします。

例えば、細胞膜は外から「そろそろ増えて」とか「皮膚の細胞になって」などのメッセージを受け取ります。これによって、身体の成長や修復がスムーズに進みます。

こうした仕組みは、身体が成長したり、けがを治したり、病気とたたかったりするなど、生命活動のさまざまな場面で役立っています。

この反応がうまくいかないと、細胞が勝手に増えて「がん化」することもあります。

がん細胞では、増殖を制御するシグナル伝達が異常をきたし、際限のない細胞増殖が引き起こされます。

EPA、DHAが細胞の分化や増殖に関わる遺伝子の発現にも影響を与えています。「遺伝子の発現」とは、細胞が必要な働きをするための設計図を読み取り、実際にタンパク質(働く材料)を作りだすことです。

8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別

「自分か、他人か?」を見分ける目印を持ち、免疫が正しく働くように調節します。

「自分と他人」を見分ける目印(抗原や糖鎖)を細胞膜に持ち、免疫システムが正しく反応できるようにしています。免疫細胞はこれをみて、敵か味方かを判断しています。また、自己免疫疾患や拒絶反応とも関係しています。

オメガ3脂肪酸は、免疫細胞の膜の質を改善し、行きすぎた免疫の働きを抑えるのに役立ちます。免疫細胞の表面(細胞膜)は、外からの情報に対して反応するアンテナのような役割をしています。しかし、この膜の状態が悪いと、少しの刺激でも過剰に反応してしまい、行き過ぎた免疫反応を起こしてしまうことがあります。

9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持

細胞の中がいつも安定した環境になるように保つ働きをしています。

細胞膜は、pH(酸性・アルカリ性のバランス)や、水分、イオン濃度などを最適な状態に保っています。この安定性が保たれることで、細胞の中でいろいろな反応が正常に進みます。

細胞膜の柔軟性や安定性を保つことで、ナトリウムポンプやカルシウムチャネルなどのミネラルの通り道が正常に働きやすくなります。

※[Vol.5]では、「健康な細胞膜の条件」についてお伝えします。

-

- Serhan, C.N., N. Chiang, and T.E. Van Dyke, Resolving inflammation: dual anti-inflammatory and pro-resolution lipid mediators. Nature Reviews Immunology, 2008. 8(5): p. 349-361.

- Serhan, C.N. and B.D. Levy, Resolvins in inflammation: emergence of the pro-resolving superfamily of mediators. The Journal of clinical investigation, 2018. 128(7): p. 2657-2669.

過去の記事を読む

- [Vol.18]

健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]

冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]

身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]

季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]

胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.3]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]

細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]

クリルの生態とクリルオイルの魅力について