KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報

[Vol.7] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5

前回(Vol.6)では、細胞膜の9つの役割のうち「1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す出入り口の管理人」「2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター」について取り上げ、それらの特徴が損なわれた場合に身体にどのような不調や影響が出るのかをお伝えしました。

今回は、「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」についてご説明していきます。

暑さと紫外線がもたらす細胞への影響と、健康な細胞を守る大切さ

盛夏が近づくこの時期、強まる紫外線*とともに、厳しい暑さも私たちの身体にさまざまな影響を与えています。

紫外線は肌のシミやシワの原因としてよく知られていますが、それだけでなく、肌の細胞や血管の内側の細胞にまでダメージを与え、老化や炎症などを引き起こしてしまう可能性があります。

だからこそ、紫外線対策は「日焼けを防ぐ」だけではなく、「老化を防ぎ、健康な細胞を守る」ためにもとても大切です。

さらに、暑さによる「熱ストレス」は、体内の活性酸素を増加させ、細胞に酸化的なダメージをもたらすリスクを高めます。活性酸素は、適量であれば身体の正常な働きを支える重要な役割を果たしますが、過剰になると細胞膜や、細胞内の核にある遺伝子情報(DNA)を傷つけ、健康や美しさの維持に悪影響を及ぼします。

こうした外的ストレスから細胞を守るために、私たちの身体には“守りの壁”となる細胞膜の防御機能があります。細胞膜は外部からの刺激や有害物質の侵入を防ぎ、細胞の正常な働きを支える重要な役割を果たしています。

今回は、細胞膜が担っている9つの役割のうち、「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」についての機能が損なわれたときに、私たちの身体にはどのような不調や変化が現れるのかをご説明していきます。

【細胞膜の9つの役割】

- 1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」

- 2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター

- 3.細胞の保護・防御機能:守りの壁

- 4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み

- 5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」

- 6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」

- 7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)

- 8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別

- 9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持

食べ方次第で、体に“内側のストレス”が生まれることも

紫外線や気温などの外的刺激だけでなく、私たちが日々口にする食品やその摂り方によっても、身体の内側に目に見えないストレスが生まれることがあります。

たとえば、酸化した油や過剰な糖分、栄養の偏りなどは、消化器官や細胞の働きに余計な負担をかけてしまい、体内でじわじわと続く慢性的な炎症や酸化ストレスの一因になります。

こうした「内的ストレス」は、疲れが抜けにくくなったり、体調を崩しやすくなったりと、じわじわと不調を引き起こす原因となることもあります。

だからこそ、「何を・どのように食べるか」は、体の内側から健やかさを保つための大切なポイントなのです。

3.細胞の保護・防御機能:守りの壁

生活習慣や生活環境による影響の可能性

- 活性酸素を増やすストレスや喫煙、紫外線

- 大気汚染や有害な化学物質との接触

- 過剰なアルコール摂取

- 加工食品や添加物の過剰摂取*

- 睡眠不足や慢性的な運動不足

- 加齢

(注*)食品添加物は国の安全基準に基づいて使用されていますが、複数の成分を長期的に摂取した際の影響については、まだ明らかでない部分もあり、生活習慣や体質によっても異なると考えられています。

細胞膜への影響

© AKER BIOMARINE, Inc

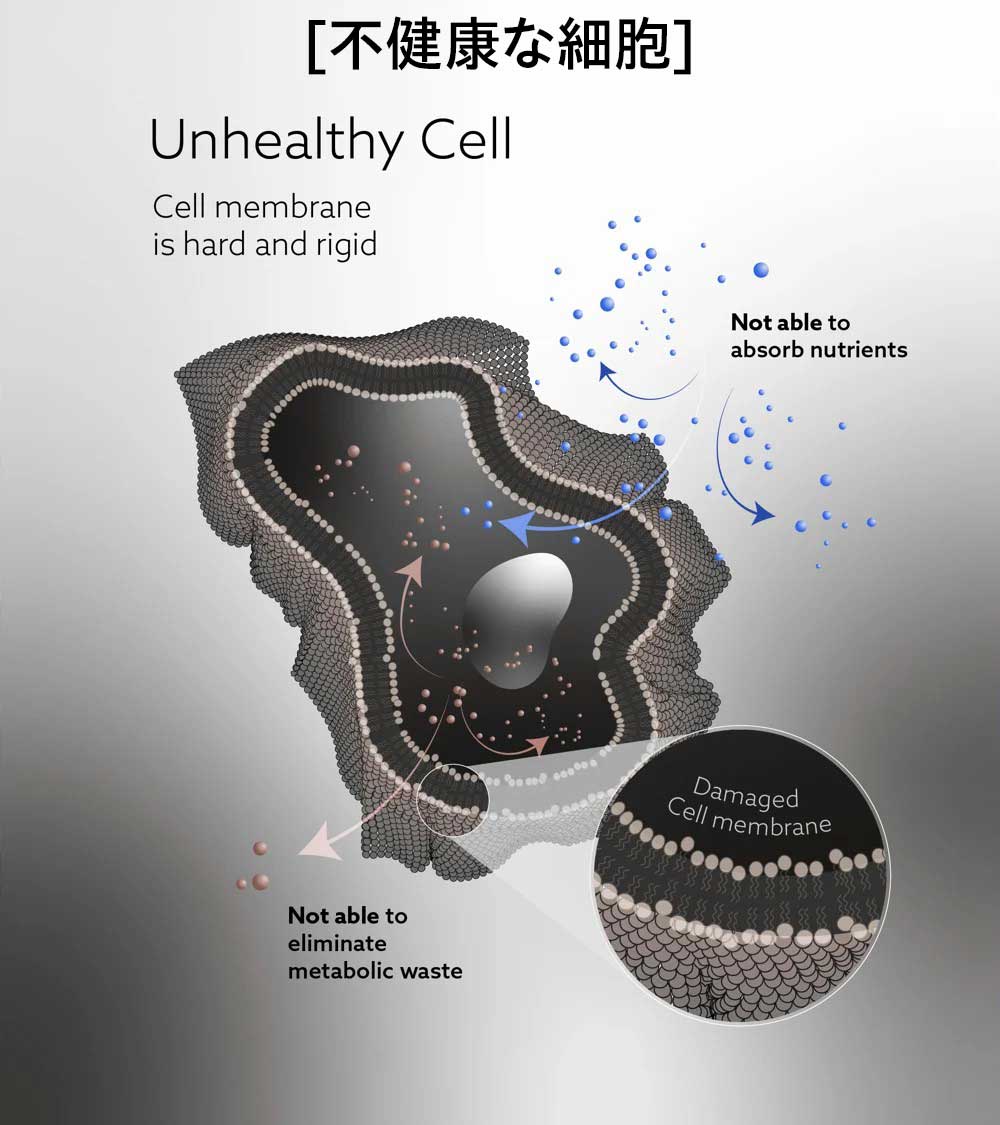

細胞膜は硬くて剛性の高い膜を持ち、栄養を取り込んだり老廃物を排出したりするのが困難になります。また、リン脂質の並びは不均一になります。

© AKER BIOMARINE, Inc

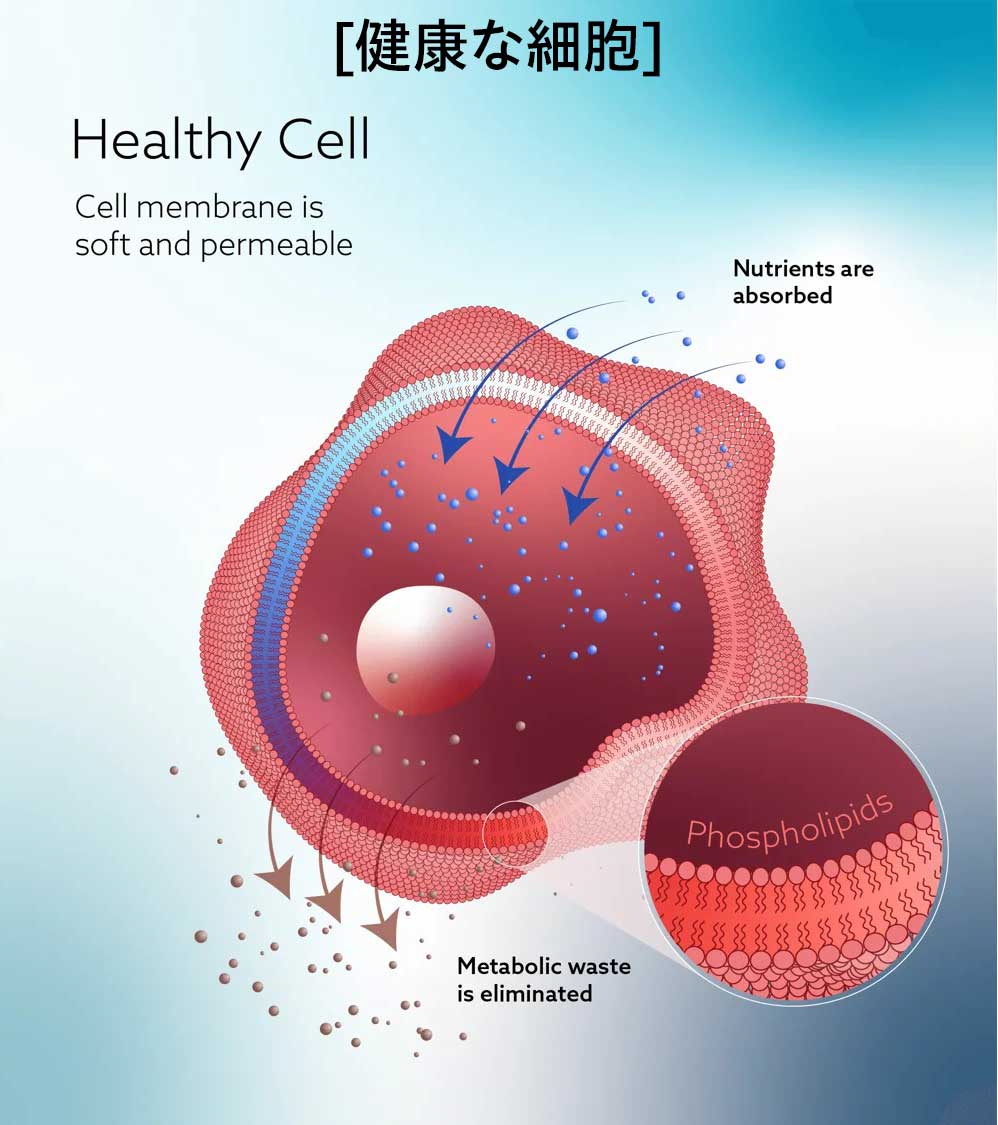

細胞膜は柔らかく、透過性に優れていて、栄養素の吸収や代謝老廃物の排出が円滑に行われます。

① 細胞膜の酸化や過酸化脂質の増加による細胞膜の脆弱化

細胞膜は、リン脂質を中心とした「脂質二重層」で構成されています。

しかし、細胞膜は酸化ストレスなどの影響を受けやすく、脂質が酸化されると「過酸化脂質」と呼ばれるダメージを受けた脂質へと変化します。(文献1)(文献2)

細胞膜は酸化ストレスの影響を受けやすく、細胞膜を構成する脂質が酸化されると「過酸化脂質」となり、細胞膜の構造と機能に深刻なダメージをもたらします。通常、体内には活性酸素を除去する抗酸化酵素(SOD、カタラーゼ、グルタチオンなど)が備わっていますが、慢性的な運動不足はこれらの酵素の働きを低下させ、脂質の酸化(脂質過酸化)を引き起こしやすくします。

また、睡眠中は体内で活性酸素を除去する抗酸化酵素が活性化されて、細胞膜の修復や保護が行われますが、質の悪い睡眠や睡眠が不足すると、抗酸化防御機能が低下し、細胞膜の脂質が酸化されやすくなります。

この過酸化脂質が細胞膜内に蓄積すると、膜の柔軟性や整った構造が失われ、壊れやすくなる=膜の脆弱化が起こります。その結果、細胞は外部からの刺激に対する防御力が低下し、損傷やアポトーシス(細胞死)を引き起こしやすくなるほか、物質輸送や情報伝達の精度にも悪影響が及びます。

さらに、食事から摂取する「酸化した油脂」も見逃せないです。加熱・保存状態の悪い油や、加工食品などに含まれることがあるすでに酸化が進んだ脂質(酸化脂質)を多く摂取すると、消化・吸収の過程で体内の酸化ストレスを高める一因となり、細胞膜のオメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸などが、適切な割合で保たれている状態に悪影響を及ぼすことがあります。

このように、体内での脂質の酸化と、食事からの酸化脂質を含む食事を続けることが、細胞膜の機能低下を促進する恐れがあります。細胞膜の健康を守るためには、抗酸化力を高める栄養素の摂取や、酸化しにくく新鮮な油脂を選ぶといった日々の食生活の見直しが重要になってきます。

② 炎症性脂質の増加により細胞膜の構造が乱れ、透過性が異常に上昇

私たちの細胞膜には、オメガ6脂肪酸の一種であるアラキドン酸がもともと豊富に存在しています。このアラキドン酸は、体内で炎症やストレスといった刺激を受けると、酵素の働きによって細胞膜から切り離され、プロスタグランジンやロイコトリエンなどの“炎症性の脂質”の材料として利用されます。

こうした反応は、異物の排除や損傷の修復を促す、生体に備わった重要な防御システムの一部です。つまり、炎症反応そのものは「悪いもの」ではなく、適切にコントロールされていれば、身体の健康を守るために欠かせないプロセスなのです。

ただし、現代人の食生活ではリノール酸(オメガ6脂肪酸)を多く摂取する傾向があり、これが体内でアラキドン酸に変換されるため、炎症性の脂質の材料が過剰になりやすい状況が指摘されています。さらに、喫煙、紫外線、心理的ストレスなどの要因によって酸化ストレスが高まると、アラキドン酸がより多く切り離され、炎症反応が促進されやすくなります。

このようにして炎症性の脂質が過剰に作られ続けると、細胞膜の脂質構成のバランスが崩れ、細胞膜の構造が不安定になります。リン脂質の並びが乱れることで、細胞膜本来の“しなやかさ”や“密閉性”が損なわれ、異物や毒素、さらには過剰なカルシウムイオンなどが細胞内に侵入しやすくなる「透過性の異常な上昇」(通しやすくなる状態)が起こります。

この状態は、慢性的な炎症や細胞機能の破綻(細胞障害)*を引き起こす大きなリスク要因となります。

*細胞障害とは:様々な外的・内的ストレス(刺激)を受けると、細胞の正常な働きが妨げられたり、細胞そのものが傷ついたりします。

また、炎症反応がひと段落すると、今度は細胞膜に含まれるオメガ3脂肪酸(EPAやDHA)が材料となり、レゾルビンやプロテクチンなどの炎症を終息へと導く(炎症の解決を積極的に進める)脂質が作られます。これらは単に炎症を鎮めるだけでなく、傷んだ組織の修復や再生をサポートする重要な役割を担っています。

このように、オメガ6とオメガ3の脂肪酸はそれぞれの特性を活かしながら、炎症の開始から終結、そして回復に至るまで役割を分担しています。

このバランスのとれた炎症制御こそが、健やかな身体機能の維持にとって不可欠なのです。

③ 受容体や防御タンパク質の機能低下

細胞膜には、さまざまな膜タンパク質が埋め込まれています。代表的なものには以下のものがあります。

| 受容体 (レセプター) |

ホルモンや神経伝達物質の「信号」を受け取る役割 |

|---|---|

| 輸送体 (チャネルやポンプ) |

イオンや栄養素を選んで通す |

| 防御タンパク質 | ウイルスや細菌の排除に関与 |

酸化ストレスや細胞膜の構造異常により、これらのタンパク質の立体構造が崩れたり、機能が低下すると・・・

細胞が外からの刺激や情報を正しく受け取れない、

ウイルスや毒素を排除できないなどの不具合が起こります。

これは免疫機能の低下や慢性炎症*の一因ともなります。

*慢性炎症とは、通常「炎症」というと身体が何らかの異常(細菌、ウィルス、ストレスなど)に反応して、自分を守ろうとする働きです。しかし、ストレスがずっと続くと、身体の中でずっと小さな炎(炎症)がくすぶったような状態になり、細胞や細胞膜がダメージを受けやすくなります。

④ 細胞膜のバリア機能(選択的透過性)が弱まり、異物や毒素が侵入しやすくなる

健康な細胞膜は、「必要なものだけを通し、不要・有害なものを通さない」という 選択的透過性を備えています。これは、以下の2つの仕組みによって保たれています。

| リン脂質の並び方による 構造的なバリア |

細胞膜は「リン脂質二重層」でできており、リン脂質分子の親水性(水になじむ)の頭部が細胞の外側と内側に向き、疎水性(水をはじく)の尾部が内側で向かい合って並んでいます。細胞膜の内部は水をはじく脂質の領域となります。 この構造により、水に溶けやすいものは脂質の中を通り抜けることができないようになっていて、リン脂質の二重層は、水溶性の物質にとってのバリアとして働いています。 |

|---|---|

| 膜タンパク質による 選別・輸送機構 |

細胞膜には「輸送タンパク質(チャネル、トランスポーター)」や「受容体タンパク質」が埋め込まれています。これらは、必要な栄養素やホルモン・神経伝達物質などの身体のメッセージ物質を選んで取り込み、不要な物質は排除するという高度なコントロール機能を担っています。 |

しかし、前述のようなダメージ(脂質の酸化、炎症性脂質の過剰、膜タンパク質の機能低下など)があると

- リン脂質の秩序ある並び方が乱れ、膜の密閉性が低下します。

- 輸送や防御に関与する膜タンパク質が変性・機能が低下します。

これにより、細胞膜は本来は通さない物質にも“通しやすい状態”になってしまいます。

その結果、細菌、ウイルス、重金属、アレルゲン、毒素などが細胞内に侵入しやすくなります。

この状態が慢性的に続くと、細胞は恒常性を維持できなくなり、アポトーシス(細胞死)や慢性的な炎症状態が起こりやすくなります。

さらに、それが組織や臓器全体の機能低下や老化促進、生活習慣病の引き金になることもあります。

機能の低下による不具合

細胞膜の機能が低下すると、まず外部からの刺激や有害物質に対する防御力が弱まり、細胞がダメージを受けやすくなります。

その結果、体内では活性酸素や炎症物質が過剰に発生しやすくなり、それが細胞を傷つけ、アポトーシス(細胞死)を引き起こす要因にもなります。こうした状態が続くと、慢性的な炎症反応が体内で持続し、組織の修復が追いつかずにさらに炎症が広がるという悪循環に陥ります。

さらに、細胞膜の情報伝達や識別機能がうまく働かなくなることで、免疫機能に異常をきたし、本来なら反応すべきでないものに過剰反応したり、逆に必要な免疫反応が起きにくくなるなどの問題が生じます。

起こりやすい不調や目に見える変化

- 眼精疲労

- ドライアイ

- 肌荒れやかゆみ

- アレルギー症状の悪化

- 風邪をひきやすいなどの免疫低下症状

- 皮膚の乾燥・くすみ、シミ・シワ・たるみなどの老化のサインが目立ちやすくなる

- 慢性炎症によるむくみ、赤み

- 疲労感の増大

疲労感が増す理由としておもに次の4つが挙げられます。

| エネルギー産生の効率低下 | 細胞膜の損傷により、細胞内のミトコンドリアへの栄養素や酸素の供給がスムーズに行われなくなります。結果として、ATP*産生が低下し、少しの活動でも疲れやすくなります。 *ATP:私たちが食事から得た栄養は、ミトコンドリアで分解されてATPというエネルギー源がつくられます。このATPが、筋収縮、神経伝達、ホルモン分泌、細胞修復など、あらゆる生命活動を支えています。 |

|---|---|

| 慢性炎症による神経系への影響 | 細胞膜が炎症性の脂質により乱れると、炎症物質(サイトカインなど)が放出されます。これが中枢神経にも影響すると「だるさ・やる気の低下・集中力の低下」などといった精神的な疲労感も生じやすくなります。 |

| 異物や毒素の侵入による 細胞の防御疲弊 |

細胞膜のバリア機能が低下すると、本来排除されるべき物質(毒素、アレルゲンなど)が細胞内に侵入しやすくなります。 これに対抗するため、免疫系が常に活動し続け、「慢性的な疲弊感」を招きやすくなります。 |

| 自律神経の乱れ | 慢性炎症や酸化ストレスが続くと、自律神経が緊張状態になり、交感神経が優位になります。これにより、休息しても疲れがとれにくい「回復力の低下」につながることがあります。 |

関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)

| 腸漏れ(リーキーガット) | 腸内では、上皮細胞同士が“タイトジャンクション”という構造でしっかり結びつき、外部からの異物や病原体が体内に入り込まないようにバリアを張っています。 しかし、慢性炎症やストレス、食生活の乱れなどによってこのタイトジャンクションがゆるむと、「異物を通さない」という本来の防御機能が破綻し、有害物質や未消化の食べ物などが体内に漏れ出してしまいます。 この状態が「リーキーガット(腸漏れ)」と呼ばれ、免疫の過剰反応や慢性的な炎症を引き起こす原因になることがあります。 |

|---|---|

| 慢性炎症による動脈硬化 | 細胞膜の防御機能が低下すると、炎症が慢性化しやすくなり、それが血管内皮細胞の損傷やプラークと呼ばれるしこりのような構造の形成を促す要因のひとつになると考えられています。 |

| 糖尿病の悪化 | 細胞膜の状態が乱れることで、インスリンの情報伝達や糖の取り込みに支障が出る可能性があり、血糖コントロールの悪化につながることがあります。 |

| 自己免疫疾患 (リウマチ、アトピー性皮膚炎など) |

細胞膜のバリア機能が十分に働かないと、自己と非自己の識別がうまくいかず、免疫系が自分の細胞を誤って攻撃する要因になる可能性が指摘されています。 |

| 慢性疲労症候群や代謝障害 | 防御機能が低下すると、細胞が外的ストレスから十分に守られなくなり、エネルギーの産生や栄養の利用がうまくいかなくなることがあり、慢性疲労や身体の働きの乱れに関連するとされています。 |

| アレルギー疾患の慢性化 | 細胞膜の保護機能が損なわれると、アレルゲン*が体内に侵入しやすくなり、過剰な免疫反応が持続しやすくなることで、症状の慢性化に関与する可能性があります。

*アレルゲンとは、アレルギー反応を引き起こす原因となる物質のことです。 |

美容・アンチエイジング面での影響

| 肌バリアの破綻による 乾燥・シワの増加 |

細胞膜の防御機能が低下すると、肌のバリア機能も弱まり、外部刺激や乾燥から肌を守りにくくなります。その結果、水分が逃げやすくなり、乾燥やシワが目立ちやすくなる可能性があります。 |

|---|---|

| コラーゲン合成の低下、 老化の促進 |

細胞が外的ダメージから十分に守られないと、コラーゲンの生成に関わる働きが鈍くなり、ハリや弾力が失われやすくなります。これが肌の老化を早める一因とされています。 |

| くすみ・肌のハリ低下、 透明感の減少 |

細胞の働きが乱れると、ターンオーバー(肌の生まれ変わり)のリズムが乱れたり、血流や酸素供給の効率も落ちやすくなり、肌がくすんで見えたり、ハリや透明感が低下することがあります。 |

| 髪や爪の健康悪化 | 細胞膜の健康が損なわれると、髪や爪をつくる細胞の働きも低下し、髪のツヤやコシが失われたり、爪が割れやすくなるなど、目に見えるかたちで体の不調があらわれることがあります。 |

クリルオイルのリン脂質型オメガ3が細胞膜に組み込まれ、膜の柔軟性とバリア機能の回復をサポートします。

脂質の酸化による細胞膜の劣化を防ぎ、細胞死や慢性炎症のリスクの低減を助けることに役立つとされています。

オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)が体内で炎症を起こす脂質の過剰な生成を抑え、炎症をおさえる脂質の生成を促すことで、慢性的な炎症のリスクを軽減することが報告されています。(文献3)(文献4)

-

気象庁では、日本全国のUVインデックスを用いた紫外線情報を提供しています。

紫外線は肌のダメージを防ぐために対策が必要ですが、同時に体内でビタミンDを作る役割も担っています。紫外線を過度に避けると、ビタミンDの生成が不足し、骨や免疫の健康に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、紫外線対策をしっかりする場合は、食品やサプリメントでビタミンDの摂取を意識していただくことも大切です。日々の食事からもしっかりビタミンDを補い、元気で健やかな毎日をお過ごしください。

-

- Swartz HM, Mason RP, Hogg N, Kalyanaraman B, Sarna T, Plonka PM, Zareb M, Gutierrez PL, Berliner LJ. Free Radicals and Medicine. Biomedical EPR, Part A: Free Radicals, Metals, Medicine, and Physiology. 2005;23:25–74.

doi: 10.1007/0-387-26741-7_3. PMCID: PMC7121688. - Yin H, Xu L, Porter NA. Free radical lipid peroxidation: mechanisms and analysis. Chem Rev. 2011 Oct 12;111(10):5944-72. doi: 10.1021/cr200084z. Epub 2011 Aug 23. PMID: 21861450.

- Colletti A, Cravotto G, Citi V, Martelli A, Testai L, Cicero AFG. Advances in Technologies for Highly Active Omega-3 Fatty Acids from Krill Oil: Clinical Applications. Mar Drugs. 2021 May 26;19(6):306. doi: 10.3390/md19060306. PMID: 34073184; PMCID: PMC8226823.

- Sproston NR, Ashworth JJ. Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection. Front Immunol. 2018 Apr 13;9:754. doi: 10.3389/fimmu.2018.00754. PMID: 29706967; PMCID: PMC5908901.

- Swartz HM, Mason RP, Hogg N, Kalyanaraman B, Sarna T, Plonka PM, Zareb M, Gutierrez PL, Berliner LJ. Free Radicals and Medicine. Biomedical EPR, Part A: Free Radicals, Metals, Medicine, and Physiology. 2005;23:25–74.

過去の記事を読む

- [Vol.18]

健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]

冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]

身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]

季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]

胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.6]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]

細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]

クリルの生態とクリルオイルの魅力について