KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報

[Vol.6] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4

前回(Vol.5)では、健康な細胞膜の特徴についてお伝えしました。

今回は、健康な細胞膜の特徴が損なわれた場合に起こる不具合についてご説明していきます。

現代人の細胞は、静かに悲鳴を上げているかもしれません

私たちの暮らしは、ほんの数10年の期間で劇的に変化しました。

たとえば、一日の平均歩数は年々減少傾向にあり、現在では男女ともに5,000〜6,000歩程度です。夜は暗くなれば眠り、朝日とともに目覚めていた生活から、スマートフォンやパソコンの光を浴びながら夜更かしする毎日へと変わりました。

私たちの住まいは、冷蔵庫や電子レンジ、Wi-Fi、エアコンなど、電磁波を発する家電製品に囲まれています。こうした「目には見えない環境ストレス」に気づかぬうちにさらされている可能性があるのです。

食事のスタイルも変わりました。家族と囲む温かい食卓から、食事の時間も内容もバラバラな「個食」が増えました。栄養バランスを整えることが、これまで以上に難しい時代になっています。

こうした日々の積み重ねが、私たちの「細胞」、とくに細胞の表面を包む「細胞膜」に大きな影響を与えていることをご存じでしょうか?

「肌のくすみ」や「疲れやすさ」は 細胞膜の乱れのサインかもしれません

細胞膜は、わずか0.01ミクロンほどの薄さで、外からの刺激やウイルスなどから細胞を守り、必要な栄養や酸素を取り込み、不要な老廃物を外に出す。まさに細胞の門番のような役割を果たしています。

この膜が健康でしなやかであれば、身体の内側からいきいきとしたエネルギーが巡り、肌は美しく、身体も軽やかに活動することができます。

現代の生活習慣によるさまざまなストレスが重なることで、細胞膜が硬くなったり、壊れやすくなったりして、本来の働きが十分に発揮されにくくなることがあると考えられています。

電磁波やブルーライト、睡眠不足、運動不足、栄養バランスの乱れなどの環境要因は、細胞内の情報伝達や老廃物の排出に影響を及ぼし、酸化ストレス*や炎症反応を引き起こす一因となることが指摘されています。

※酸化ストレス:体の中に「サビ」のようなダメージがたまる状態

「遺伝子の働き」は、毎日の習慣で変わる

意外に思われるかもしれませんが、遺伝子そのものが変わらなくても、その働き方は私たちの生活習慣によって大きく左右されることが、近年の研究で明らかになり、こうした「遺伝子の働きを調節するしくみ」の解明が進められています。

この研究分野を、「エピジェネティクス」(1)といいます。

同じ設計図(遺伝子)を持っていても、どのような食事をし、どのような睡眠をとり、どのような環境で暮らすかによって、遺伝子の働きを調節するために、DNAの表面に化学的な変化が生じることがあるのです。

そしてその変化が、健康状態や肌のコンディションに大きな違いをもたらす可能性があるのです。

細胞膜の不調が引き起こす、美容と健康のサイン

私たち現代人は、かつてないほどの「情報」「スピード」「便利さ」に囲まれ、テクノロジーの進歩による恩恵を享受しています。しかしその一方で、自律神経の乱れ、慢性的な疲労感、肌のハリや透明感の低下といったサインが、少しずつ身体に現れ始めてはいないでしょうか?

こうした変化の背景には、細胞の外側を包む「細胞膜」の働きの低下が関係している可能性があります。

細胞膜は、私たちの健康と美しさを支える「司令塔」であり「守り手」でもあります。この細胞膜には、生命活動を維持するために欠かせない9つの重要な役割が備わっています。ところが、これらの働きが弱まったり、正しく機能しなくなると、身体はさまざまなサインを発し始めるのです。

たとえば――

- 栄養や酸素が細胞に届きにくくなり、代謝が滞る。

- 情報伝達がスムーズに行われず、ホルモンバランスが崩れやすくなる。

- 免疫細胞が誤作動を起こし、炎症やアレルギー反応が起こりやすくなる。

こうした状態は、単なる一時的な体調不良にとどまらず、細胞レベルでの老化が進みやすくなることもあると考えられています。

今回は、細胞膜が担う9つの役割に注目し、それぞれの機能が低下したときに、私たちの身体にどのような変化や不調が現れるのかを、より具体的に見ていきましょう。

その前に細胞膜の9つの役割を振り返ってみましょう。

- 1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」

- 2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター

- 3.細胞の保護・防御機能:守りの壁

- 4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み

- 5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」

- 6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」

- 7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)

- 8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別

- 9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持

-

日本では、理化学研究所、東京大学医科学研究所、京都大学ips細胞研究所、大阪大学微生物病研究所、九州大学生体防御医学研究所など多数の研究機関や研究室で「エビジェネティクス」研究は行われています。日本では、がん研究と再生医療における応用が中心に研究されています。その他にも、生活習慣病、認知症、うつ病などの精神神経疾患、さらには妊娠・出産や発達障害に関わる研究など、多岐にわたる分野でエピジェネティクスの知見が活用され始めています。

また、美容やアンチエイジング、ストレスケアといった日常生活に身近な領域でも、ライフスタイルと遺伝子の関係を探る研究が進んでいます。

このように、エピジェネティクスは「遺伝と環境の橋渡し」として、医療から予防・健康・美容にまで応用が広がっており、今後ますます注目される分野です。

「生活習慣」とは毎日の暮らしの中で繰り返し行っている行動や習慣

食事の内容や時間、睡眠の質や時間、運動の有無、ストレスとの向き合い方、飲酒や喫煙、スマートフォンやパソコンの使いすぎなどといった生活習慣を改めて確認してみましょう。

1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」

生活習慣や生活環境による影響の可能性

- 不規則な食事、過度のアルコール摂取、喫煙などの生活習慣の乱れ

- 大気汚染や有害な化学物質との接触

- 紫外線やストレス、喫煙などによって体内で増える「活性酸素」*

- 加齢による細胞膜の修復力の低下や、細胞膜の主成分である脂質の合成能力の低下

※活性酸素は、体内で発生する物質で、過剰になると細胞を傷つけ身体に悪影響を及ぼすことがあります。

細胞膜への影響

- 精神的・肉体的ストレスを感じると、身体の中に活性酸素が増え、細胞膜は傷つきやすくなり、傷ついてしまうと細胞膜の質が低下してしまいます。

- 栄養や水分の「通り道」が破壊され、数も減少します。

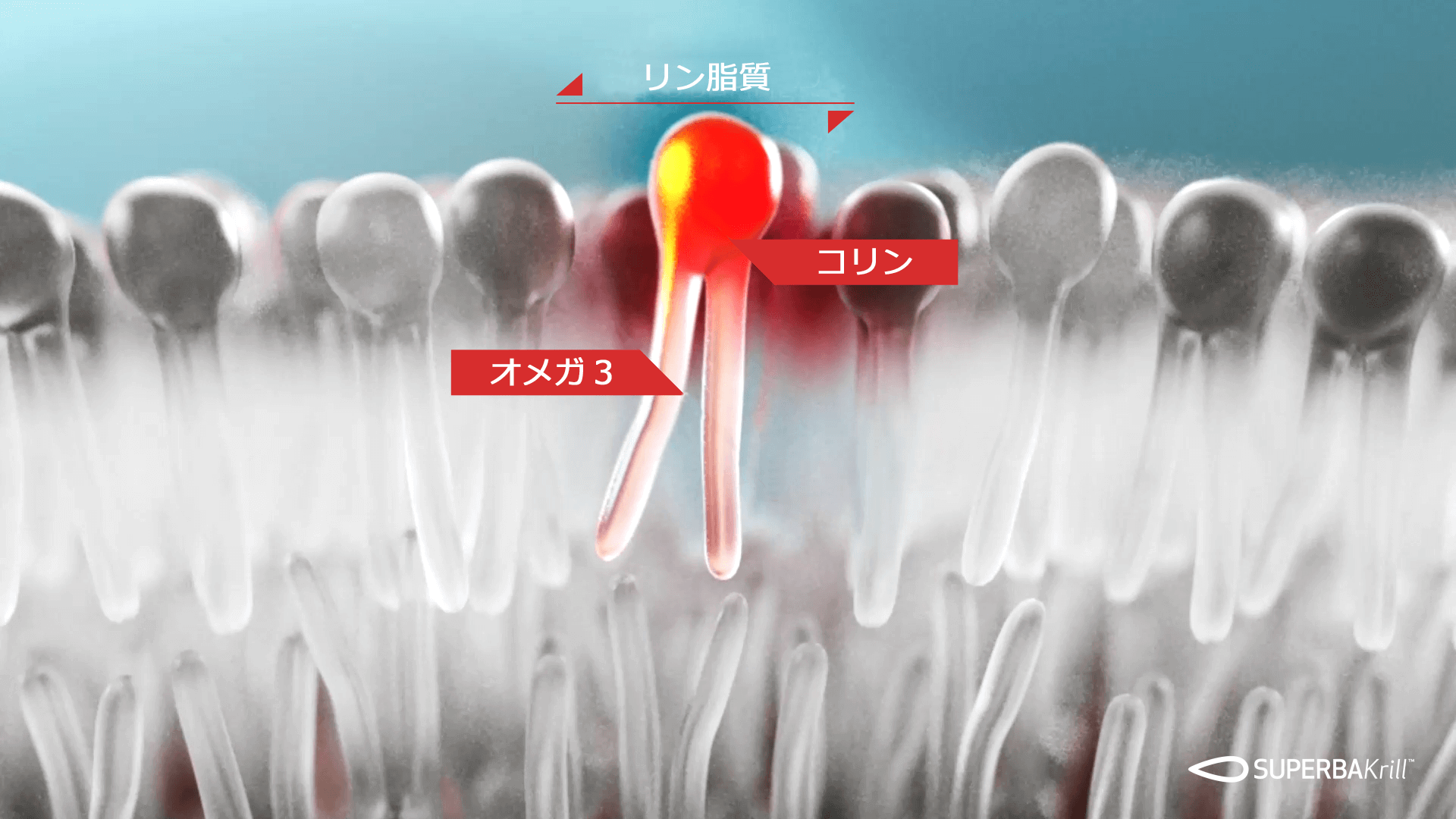

- 細胞膜の主成分であるリン脂質に結合するオメガ3をはじめとした脂肪酸のバランスが崩れると、細胞膜に穴が開いたり、逆にふさがったりします。

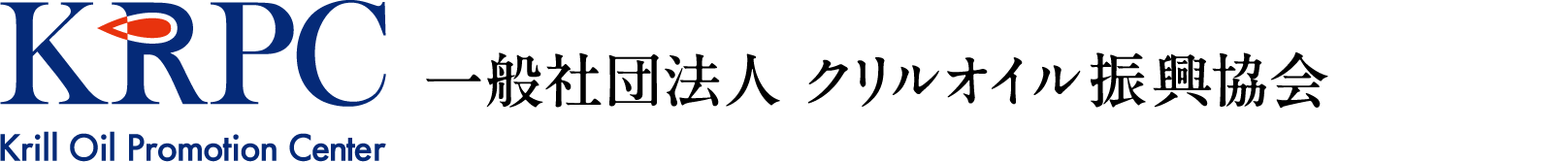

細胞膜はリン脂質でできていて、二重の層になって細胞を取り囲んでいます。リン脂質の足の部分に付く脂肪酸には種類があります。その組成バランスが非常に重要になってきます。

リン脂質二重層のイメージ画像

© AKER BIOMARINE, Inc

リン脂質のイメージ画像

© AKER BIOMARINE, Inc

特に重要な脂肪酸は下記の通りです。

オメガ3系脂肪酸(EPA・DHAなど)

細胞膜をしなやかに保ち、情報の伝達や炎症の抑制に役立ちます。

オメガ6系脂肪酸(リノール酸など)

細胞膜の構造維持に必要ですが、多すぎると炎症を引き起こしやすくなります。

トランス脂肪酸や飽和脂肪酸

過剰に摂取すると、細胞膜の柔軟性が低下し、栄養の吸収や細胞内外の情報伝達が妨げられ代謝やホルモンの働きに支障が出ることがあります。

主にこの脂肪酸のバランスが乱れると、細胞膜の「やわらかさ」「通りやすさ」「(形の)安定」が失われます。具体的には、細胞膜が緩んで穴が開いたようになったり、反対に膜が硬くなり、通りが悪くなる(穴がふさがるような状態)ことがあります。

機能の低下による不具合

細胞膜は、必要な栄養や酸素だけを上手に取り入れ、いらない老廃物を外に出す「出入り口の管理人」のような働きをしています。この働きが弱まると、身体にとって有害なものが入り込んだり、本来必要な栄養がうまく届かなくなってしまうと、細胞の活動が低下し、老化や不調の原因につながっていきます。

起こりやすい不調や目に見える変化

むくみやすい、身体がだるい・重い、便秘・下痢など腸の不調、老廃物が溜まりやすく疲れが抜けにくい、肌のくすみなどが見られやすくなります。

関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)

| アルツハイマー病 | アミロイドβの排出がうまくいかず、神経細胞膜の選択的透過性や物質の出し入れを担う働きの異常が関係していると考えられています。そのため、不要なアミロイドβが脳内に蓄積し、神経細胞に悪影響を及ぼして機能障害や細胞死を引き起こします。結果として、記憶や思考力の低下につながると考えられています。 |

|---|---|

| 動脈硬化 | 健康な血管内皮細胞は選択的透過性を持ち、必要な栄養や酸素だけを通し、異物や不要物を通さない働きがあります。しかし、食事の内容、活性酸素の増加、炎症などにより、内皮細胞の細胞膜がダメージを受けると選択的機能性が低下してしまいます。 その結果、本来は通さないはずの酸化LDL*などが血管の壁内部に侵入しやすくなってしまいます。血管壁に侵入した酸化LDLは、免疫細胞(マクロファージ)によって取り込まれ、泡沫細胞という炎症に関与する細胞の一種になります。泡沫細胞が血管壁に蓄積し、さらに炎症反応を引き起こすことで、プラークと呼ばれるしこりのような構造が形成されます。これが血管の内側を狭くしたり、血流を阻害したりする原因となります。 |

※酸化LDL(酸化低比重リポタンパク)とは、悪玉コレステロールの一種であるLDLが体内で酸化されたものです。活性酸素などの影響によって酸化されることで、通常のLDLよりも細胞に対して有害な働きをしやすくなり、血管の内皮に侵入して動脈硬化の引き金になります。

美容・アンチエイジング面での影響

細胞膜の出し入れをする力が弱まると、栄養が正常に細胞内に取り込まれなくなり、いらないものを正常に排出できなくなると老廃物が細胞内にたまりやすくなります。

そうするとむくんだり、肌がくすんで見えることがあります。

また、出し入れの調節機能が低下すると、細胞内の水分が逃げやすくなり、肌が乾燥しやすくなったり、新しい肌に生まれ変わる力が落ちて、くすみや肌荒れにつながりやすくなります。さらに老化も進みやすくなります。

クリルオイルに含まれるオメガ3脂肪酸は、細胞膜の質を左右するカギとなる成分です。

2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター

生活習慣や生活環境による影響の可能性

- 慢性的なストレスは、ホルモンバランスを乱したり、神経伝達物質の分泌に影響を与えたりすることがあります。

- 脳に必要な脂質(DHA、EPA、コレステロール、フォスファチジルセリン、スフィンゴミエリンなど)やビタミンの不足など、栄養面の問題があります。多くの「脳に必要な脂質」は体内で合成できない、またはごくわずかしか作れないため、基本的に食事やサプリメントから摂取する必要があります。

- 生まれつきの体質や遺伝によって、細胞が外からの刺激や栄養に反応する力に違いが出ることがあります。

- 食生活や睡眠、大気汚染、重金属、化学物質など、日常生活に潜むさまざまな要因が、細胞膜の働きに悪影響を及ぼすことがあります。

細胞膜への影響

慢性的なストレスは、活性酸素や慢性炎症*を引き起こし、細胞膜のアンテナ(受容体)の働きを妨げます。このとき、細胞膜を構成するリン脂質の脂質バランスも重要な役割を果たしています。受容体の働きが弱まると、身体を調整するホルモンや、脳の神経からのメッセージが細胞に届きにくくなり、ホルモンバランスの乱れや、気分の落ち込みを招きやすくなります。

また、必要な栄養素が不足すると、細胞は正常に機能できなくなります。

※通常「炎症」というと身体が何かの異常(細菌、ウィルス、ストレスなど)に反応して、自分を守ろうとする働きです。しかし、ストレスがずっと続くと、身体の中でずっと小さな炎(炎症)がくすぶったような状態になり、細胞や細胞膜がダメージを受けやすくなります。

情報伝達(シグナル伝達)とは、細胞がホルモンや神経伝達物質などの「合図」をキャッチし、それにどう反応するかを決める大切な働きです。この働きには、生まれ持った体質(遺伝)だけでなく、栄養やストレスなどの環境要因も関与しています。

細胞膜の表面には、ホルモンや神経伝達物質などの“合図”を受け取る受容体(アンテナ)が存在します。この受容体の形や働きは、遺伝によってある程度決まっています。たとえば、生まれつきインスリンを受け取りにくい体質(=インスリン抵抗性)を持つ人がいるように、受容体の感受性には個人差があり、同じ刺激でも反応の強さに違いが生じます。こうした差が、「太りやすい」「気分が落ち込みやすい」「肌が荒れやすい」といった体質として現れることがあります。

また、ストレスや食生活、睡眠、運動、大気汚染などの生活環境も、細胞のシグナル伝達に影響を及ぼすことがわかっています。

たとえば、慢性的なストレスは、神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)の分泌を低下させることがあります。

栄養不足や偏った食生活は、細胞膜の性質に影響し、受容体の働きが低下する要因にもなります。

また、重金属や一部の化学物質に長期間さらされることで、受容体の構造や機能が変性する可能性があると考えられています。

特に脳内の神経細胞にこうした影響が及ぶと、集中力の低下、イライラ、気分の落ち込み、睡眠障害といった症状が現れやすくなることがあります。

これらの変化が、発達障害やうつ病、不安障害、ADHDなどの一因となる可能性も指摘されていますが、あくまで複数の要因が重なって影響すると考えられています。*

※科学的には、「環境の影響のひとつとして関与している可能性がある」と考えられていますが、それだけが原因とは限りません。病気や不調は、さまざまな要因が複雑に重なって起こるとされています。

機能の低下による不具合

細胞膜には、ホルモンや神経からの「合図」を受け取るアンテナのような部分(受容体)があります。このアンテナが正常に働くことで、細胞は「今は成長しよう」「代謝を高めよう」「免疫を働かせよう」などと指令に的確に反応できます。

しかし、アンテナが正常に働かなくなると、細胞は合図を受け取れずに、代謝や成長、免疫の働きが鈍くなったり、正常に機能しなくなってしまうのです。

起こりやすい身近な不調や目に見える変化

頭がボーっとする、集中力が続かない、イライラしやすい、情緒不安定(落ち込みやすい)、ホルモンバランスの乱れ、月経不順、肌の不調などが見られやすくなります。

関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)

| アルツハイマー病 | アルツハイマー病になると、神経から神経への「合図」が正常に伝わらなくなります。そのため、記憶障害や認知機能の低下が進行する傾向があります。 |

|---|---|

| がん | がんになると、細胞に「増えなさい」という合図が過剰に出続け、止まらなくなります。その結果、細胞が必要以上にどんどん増えてしまい、腫瘍が形成されます。 |

| 2型糖尿病 | 体の中の「インスリン」というホルモンを受け取るアンテナ(インスリン受容体)がうまく働かなくなります。そのため、身体が血液の中の糖(エネルギー源)をうまく取り込めず、血糖の調整がうまくできなくなります。 |

| うつ病・統合失調症 | 脳内で“こころのバランスを保つ物質”として働く神経伝達物質(例:セロトニンやドーパミンなど)を受け取る仕組みがうまく働かなくなることで、気分や思考、感情の調整が難しくなり、心や行動にさまざまな変化が生じやすくなります。これは、うつ病や統合失調症などの一因と考えられています。 |

美容・アンチエイジング面での影響

成長を促す物質(成長因子)やホルモンからの情報が細胞に届きにくくなると、肌内部でのコラーゲン生成が低下し、細胞膜の損傷部分の修復も遅れがちになります。

さらに、ホルモンの指令がうまく伝わらなくなることで、肌荒れが起こりやすくなったり、老化の進行が早まったりすることもあります。

EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸は、細胞膜上の受容体の働きを支え、シグナル伝達の効率を高める働きがあります。また、EPAやDHAが豊富に含まれる細胞膜では、受容体が集まりやすい「リピッドラフト(受容体の集まる膜領域)」が形成されやすくなり、受容体の機能がより発揮されやすくなります。その結果、ホルモンや神経伝達物質などのシグナルが細胞内に的確に伝わりやすくなるのです。

※[Vol.7]では、健康な細胞膜の特徴が損なわれた場合に起こる不具合についての第2回をお届けします。

-

- n−3 Polyunsaturated Fatty Acids, Inflammation, and Inflammatory Diseases

n−3 Polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases 2

(https://ajcn.nutrition.org/article/S0002-9165%2823%2929491-5/pdf?utm_source=chatgpt.com) - Oxidative Stress and Psychological Disorders

Oxidative Stress and Psychological Disorders - PMC

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3964745/) - Is Sleep Essential?

Is Sleep Essential? | PLOS Biology

(https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.0060216&utm_source=chatgpt.com) - Omega-3 Fatty Acids in Inflammation and Autoimmune Diseases

https://doi.org/10.1080/07315724.2002.10719248

- n−3 Polyunsaturated Fatty Acids, Inflammation, and Inflammatory Diseases

過去の記事を読む

- [Vol.18]

健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]

冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]

身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]

季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]

胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.5]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]

細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]

クリルの生態とクリルオイルの魅力について