KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報

[Vol.8] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6

前回(Vol.7)では、細胞膜の9つの役割のうち「1.物質の選択的透過性」「2.情報伝達(シグナル伝達)」「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」について取り上げ、それらの特徴が損なわれた場合に身体にどのような不調や影響が出るのかをお伝えしました。

今回は、「4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み」についてご説明していきます。

細胞の形はさまざま。その形には意味がある。

人の身体には、およそ200種類以上の細胞が存在すると言われています。細胞の形はさまざまですが、偶然ではなく、それぞれの「機能」に最適化された「意味のある形」になっているのです。

主な細胞の形と機能の関係

| 代表的な 細胞の形 |

特徴 | 機能との関係(なぜこの形なのか) |

|---|---|---|

| 赤血球 (円盤型) |

中央がくぼんだ円盤(双凹円盤) | 表面積を大きくし、酸素の交換効率を最大化。 変形性が高く、狭い毛細血管にも入れる。 |

| 神経細胞 (ニューロン) |

細長く枝分かれ | 長距離にわたり信号を伝えるための構造。 樹状突起で信号を受け取り、軸索で遠くへ送る。 |

| 筋肉細胞 (筋線維) |

細長く伸びた円筒状 | 収縮と弛緩の動作を効率よく行うための形。 収縮力を一方向に伝えるのに適している。 |

| 腸上皮細胞 (円柱状) |

背の高い円柱型+微絨毛 | 栄養吸収のために表面積を最大化。 微絨毛により吸収効率が飛躍的に高くなる。 |

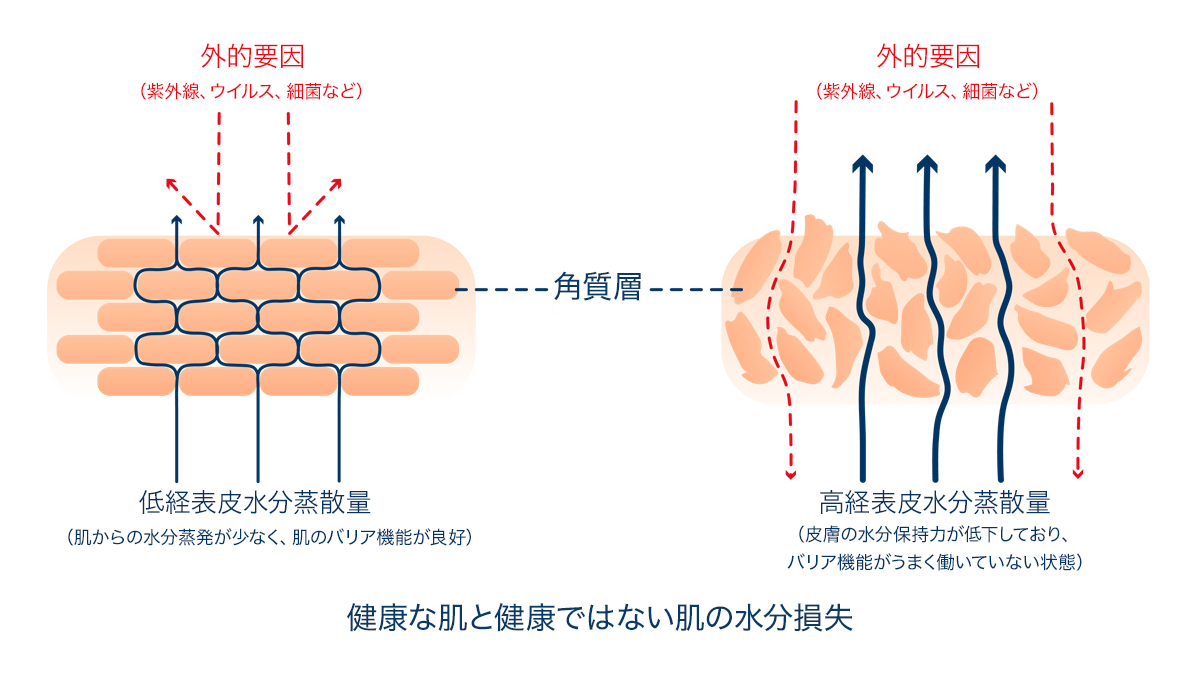

| 皮膚の 角化細胞 |

扁平な板状 | 密に重なりあい、物理バリアを形成。 水分蒸発や異物侵入を防ぐ「壁」のような形。 |

| 白血球 (マクロファージなど) |

アメーバ状で変形自在 | 異物を取り込む・移動する必要があるため、柔軟で変形しやすい構造が必要。 |

「構造は機能に従う」という生命原則があります。

細胞の形は、その細胞がどこに存在するか(どんな環境にあるのか)、どのような働きをするのか(機能)、そして形を変えて動く必要があるかどうかによって、それぞれにあった“ちょうどよい形”に進化してきました。

つまり、細胞の形にはすべて意味があり、その役割を果たすのに最適な形になっているのです。

そのため、各細胞が本来の機能を十分に発揮するには、その形状をしっかりと保持することが不可欠となります。

今回は、細胞膜が担っている9つの役割のうち、「4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み」についての機能が損なわれたときに、私たちの身体にはどのような不調や変化が現れるのかをご説明していきます。

【細胞膜の9つの役割】

- 1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」

- 2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター

- 3.細胞の保護・防御機能:守りの壁

- 4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み

- 5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」

- 6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」

- 7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)

- 8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別

- 9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持

細胞は、ただ風船のように膨らんだ構造をしているわけではありません。その形を保つために、「細胞内骨格」と呼ばれる繊維状の構造が、細胞内部に張り巡らされています。

細胞内骨格には、次の3つの構成要素があります。

| 構成要素 | 特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|

| アクチンフィラメント | 細く柔軟性がある 細胞膜直下に多い |

形の維持、細胞運動 |

| 中間径フィラメント | 強くて安定 | 張力に耐える、細胞の強度維持 核の固定 |

| 微小管 (チューブリン) |

管状で太い | 物質輸送、細胞分裂に関与 |

細胞の形状保持と構造の保持は、次の3つのポイントに分けられます。

- 細胞膜

- 細胞内骨格

- 細胞膜と細胞内骨格の連携

4. 細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み

生活習慣や生活環境による影響の可能性

- 過度な紫外線暴露や活性酸素の増加

- 慢性的な栄養不足(特に細胞膜構成脂質・コレステロール不足)

- 長時間のストレスや運動不足による細胞内骨格の劣化

- 加工食品や不規則な食生活による脂質バランスの崩れ

揚げ物や加工度の高い食品に偏った食事内容や食事の時間が不規則であったり、朝食欠食などは脂質の摂取バランスを崩す要因となる可能性があります。

細胞膜への影響

① 細胞膜の流動性と構造的安定性が低下

細胞膜は主にリン脂質の二重層からなり、適度な流動性(柔らかさ・しなやかさ)と構造的な安定性(壊れにくさ)のバランスによって、細胞の形状や機能を保っています。

細胞膜の脂質の質、コレステロールの量、酸化ストレスなどが影響します。

このバランスが崩れると、細胞膜が硬くなったり、逆に過剰に流動化して、細胞膜としての機能(バリア機能や信号伝達など)が低下します。

細胞膜の脂質の「質」とは、主に以下の構成のバランスや状態を指します。

| 項目 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 飽和脂肪酸 vs 不飽和脂肪酸* | 飽和脂肪酸が多いと膜が硬くなる。 不飽和脂肪酸が多いと柔らかくなる。 |

形膜の流動性・柔軟性 |

| オメガ6系 vs オメガ3系脂肪酸 (どちらも不飽和脂肪酸) |

比率が大きく偏ると炎症や細胞膜機能に悪影響 | 構造の安定性、炎症応答 |

| コレステロール | 適度に存在することで、流動性と安定性のバランスをとる | 弾力と強度の調整 |

| 酸化脂質 (酸化ストレスの影響) |

脂質が酸化されると、細胞膜が脆くなり機能が損なわれる | 細胞膜の損傷・老化 |

* 飽和脂肪酸:主に肉の脂やバターなどに多く、常温で固体。摂りすぎると動脈硬化の原因になることもあります。

不飽和脂肪酸:魚油や植物油に多く、常温で液体。オメガ3・オメガ6などがあり、健康維持に重要とされています。

② 細胞内骨格(アクチンフィラメントやスペクトリンなど)との結合弱化

細胞膜の内側には、細胞内骨格が網目のように張り巡らされていて、細胞膜を内側から支えています。

とくに、赤血球ではスペクトリン、ほかの多くの細胞ではアクチンフィラメントなどが細胞膜タンパク*と結合し、形を安定させています。

しかし、加齢や酸化、栄養不足などにより、この結合が弱まると細胞膜がたわみやすくなり、細胞が変形しやすくなります。

形を保てなくなると、赤血球では酸素運搬能力の低下、皮膚細胞では張りの低下などにつながります。

* 細胞膜タンパクとは、細胞膜に組み込まれているタンパク質で、物を出し入れしたり、外からの合図を受け取ったり、他の細胞とつながったりする働きがあります。

細胞内骨格と細胞膜との結合弱化の主な原因

| 原因カテゴリ | 具体的要因 | 説明 |

|---|---|---|

| 酸化ストレス 活性酸素 |

活性酸素(ROS) 過酸化脂質 |

活性酸素によりスペクトリンやアクチン、アンクリンなどの細胞内の骨組みが酸化され、変性・分解が進行。脂質の酸化により細胞膜の構造も不安定になります。 |

| 加齢 慢性炎症 |

炎症性サイトカイン (TNF-α、IL-1β) 加齢によるタンパク劣化 |

慢性的な炎症により、細胞内骨格を構成するタンパク質の合成や修復が低下。 加齢により分解酵素の活性が増し、結合が弱くなります。 |

| 脂質環境の乱れ (細胞膜側) |

オメガ6脂肪酸の過剰摂取 コレステロール不足 ホスファチジルコリン不足 |

細胞膜のリン脂質組成が乱れると、膜タンパクの配置や細胞内骨格との結合が不安定に。アンクリン、ERMタンパク*1が適切に細胞膜と結合できなくなります。 |

| エネルギー代謝の低下 | ATP*2不足 ミトコンドリア機能低下 |

骨格の再構築にはATPが不可欠。不足すると骨格が崩れやすくなり、接続が維持できなくなります。 |

| カルシウム濃度異常 | 細胞内のカルシウム濃度がふだんより高くなりすぎたとき。 | 細胞の中のカルシウムが増えすぎると、「カルパイン」という分解酵素が働き始めて、スペクトリンなどの細胞の骨組みを壊してしまいます。そのため、細胞膜とのつながりが弱くなってしまいます。 |

| 病原体・毒素 ・自己免疫 |

細菌毒素・ウイルス感染・自己免疫疾患(抗スペクトリン抗体など) | 感染や毒素により細胞内骨格が再編成されたり、自己抗体がスペクトリンやアンクリンを標的にして破壊されてしまいます。 |

| 栄養不足 抗酸化物質の欠乏 |

必須脂肪酸(DHA/EPA)不足 ビタミンEや亜鉛の欠乏 |

抗酸化力が低下すると酸化ダメージを受けやすくなり、細胞内骨格が破壊されやすくなります。脂質や栄養の不足は細胞膜環境を悪化させます。 |

*1 細胞の中で、骨組み(細胞内骨格)と細胞膜をつなぐ役割をしている「つなぎ役のタンパク質」

*2 私たちが食事から得た栄養は、ミトコンドリアで分解されてATPというエネルギー源がつくられます。このATPが、筋収縮、神経伝達、ホルモン分泌、細胞修復など、あらゆる生命活動を支えています。

③ 細胞膜の変形や破裂のリスク増加

上記のように、細胞膜の構造が不安定になったり、細胞内骨格との連携が弱まったりすると、機械的な衝撃や圧力に対して脆くなります。

例えば、血管内を通る赤血球は非常に狭い毛細血管を通過しますが、細胞膜の柔軟性が損なわれていると変形しきれず、壊れたり詰まったりするリスクが上がります。

また、腸の上皮細胞などでは、細胞膜の微細な傷が蓄積して腸漏れ(リーキーガット)の原因になることもあります。

④ 細胞膜の張りと弾力性が損なわれる

細胞膜には、膜全体がたるまずに、均一に引き締まった状態(張り)と外からの刺激にしなやかに応じる弾力性が必要です。

この「張り」と「弾力性」は、細胞膜を構成する脂質の種類とバランス、そして細胞膜の内側でそれを支える細かな骨組みの細胞内骨格との絶妙なバランスによって成り立っています。

弾力が失われると、細胞はしぼんだり、たるんだりし、若々しいハリを失った肌などに表れてきます。

また、肌だけではなく内臓の細胞でも、張りの喪失は機能低下や老化現象に関係します。

機能の低下による不具合

・細胞の形状が不安定になり、正常な機能を維持できなくなる

細胞は、それぞれの役割に応じた「形」を持っています。

たとえば、赤血球は酸素を運びやすいように円盤状、神経細胞は情報を伝えるために長く伸びた構造です。

しかし、細胞の形を保つしくみが弱まると、本来の形が崩れ、機能が低下します。

たとえば赤血球が変形すると、毛細血管をうまく通れずに酸素だけではなく栄養の供給にも支障が生じるおそれが出てきます。

・細胞内外の物質輸送やシグナル伝達が阻害される

細胞膜は、外から必要な物質を取り込み、中から不要な物を排出したり、ホルモンや神経伝達物質の信号を受け取ったりする「出入り口」や「センサー」の役割を担っています。

細胞膜の形や構造が乱れると、これらの働きに関わるタンパク質の配置や働きにも影響が出て、必要な物質が届かなくなったり、正しく反応できなくなったりします。

結果として、代謝や情報伝達がうまくいかなくなることにつながります。

・組織の修復や再生が遅れる

傷ついた細胞や古くなった細胞は、新しい細胞に置き換えられたり、再生されたりします。そのためには、細胞の分裂・増殖・移動・接着などの高度な動きが必要です。

しかし、細胞膜や骨格の構造が不安定だと、細胞が正しく増えたり動いたりできず、組織の修復が進まない状態になります。

たとえば、傷口が治りにくくなったり、老化により肌の再生が遅れたりするのはこの一例です。

・細胞を外から守る細胞膜や細胞内骨格が弱くなると、細胞が壊れやすくなる

細胞は日々、外からの圧力や摩擦、伸縮など、物理的な刺激を受けています。

通常は、細胞膜とその内側の細胞内骨格によってある程度の衝撃にも耐えられる構造になっていますが、この仕組みが弱まると、ちょっとした圧力でも細胞が破れたり傷ついたりしやすくなります。

その結果、周囲に炎症や損傷が広がることもあり、身体全体のバリア機能*や健康に影響を及ぼします。

* 身体を守る仕組みの総称で、外からの異物(ばい菌・ウイルス・アレルゲン・化学物質など)の侵入を防ぎ、身体の中の水分や栄養が逃げないようにする働きのことです。

起こりやすい不調や目に見える変化

- 肌のたるみやシワ、弾力低下、乾燥肌

- 筋肉のこわばりや関節の違和感

- 血管の弾力性低下による冷えやむくみ

- 傷の治りが遅くなる

筋肉のこわばりや関節の違和感とは、身体が思うようにスムーズに動かず、筋肉がかたく感じたり、関節がぎこちなく感じたりする状態のことです。

細胞の形や構造を保つ力が弱まると、筋肉や関節の細胞もうまく働かなくなり、柔軟性やなめらかな動きが失われてしまうのです。

血管の弾力性とは、血管がしなやかに伸びたり縮んだりできる性質のことです。

この弾力が失われると、血流が滞りやすくなり、身体のすみずみに十分な血液が届かなくなります。

血液は酸素や栄養だけでなく、熱(体温)も全身に運んでいるため、血流が悪くなると手足の冷えが起こりやすくなります。

また、流れが滞ることで余分な水分や老廃物がうまく回収されず、むくみも起きやすくなります。

関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)

| 項目 | 説明 | 主な影響・特徴 |

|---|---|---|

| 乾燥肌 | 皮膚や粘膜の水分保持機能が低下し、水分が失われやすくなる。細胞間脂質(セラミドなど)や天然保湿因子の減少が関与。 | 肌のかさつき・つっぱり感・かゆみ・バリア機能の低下・感染リスク増加 |

| 皮膚萎縮 老化による 弾力性低下 |

コラーゲンやエラスチン、皮下脂肪の減少により、皮膚が薄くなり、弾力性が低下。外部刺激への耐性も弱まる。 | シワ・たるみ・乾燥肌・バリア機能低下 |

| 筋萎縮症や 変形性関節症の進行 |

筋肉量の減少や関節軟骨の摩耗により、筋力低下・関節の変形・痛みが進行。加齢や炎症、運動不足が要因。 | 筋力低下・歩行障害・痛み・姿勢の悪化・転倒リスクの増加 |

| 血管硬化や 高血圧の促進 |

動脈の柔軟性が失われ、血流抵抗が増すことで高血圧を招く。脂質異常や慢性炎症、加齢が関係。 | 動脈硬化・高血圧・脳卒中・心筋梗塞などのリスク増加 |

| 慢性炎症による 組織破壊 |

弱い炎症が持続することで、正常組織が傷害され、様々な慢性疾患の進行に関わる可能性がる。免疫異常・生活習慣の乱れ・酸化ストレスなどがきっかけとなることもあります。 | 関節痛・内臓機能低下・老化促進・慢性疲労・生活習慣病の進行 |

© AKER BIOMARINE, Inc

美容・アンチエイジング面での影響

- 皮膚の弾力性とハリの維持が困難に。

- しわ・たるみの増加。

- 紫外線、酸化ストレス、栄養不足、慢性炎症、睡眠不足などの影響で、加齢による細胞の形や構造の乱れが、本来のスピード以上に早く進んでします。

- 肌と筋肉の内側からの支えが弱くなり、姿勢の乱れ、筋力低下などが起こり、日常動作のパフォーマンスや身体の快適さにも影響。転倒リスクの増加や関節トラブルなど、高齢期のQOL(生活の質)低下にもつながる重要な変化です。

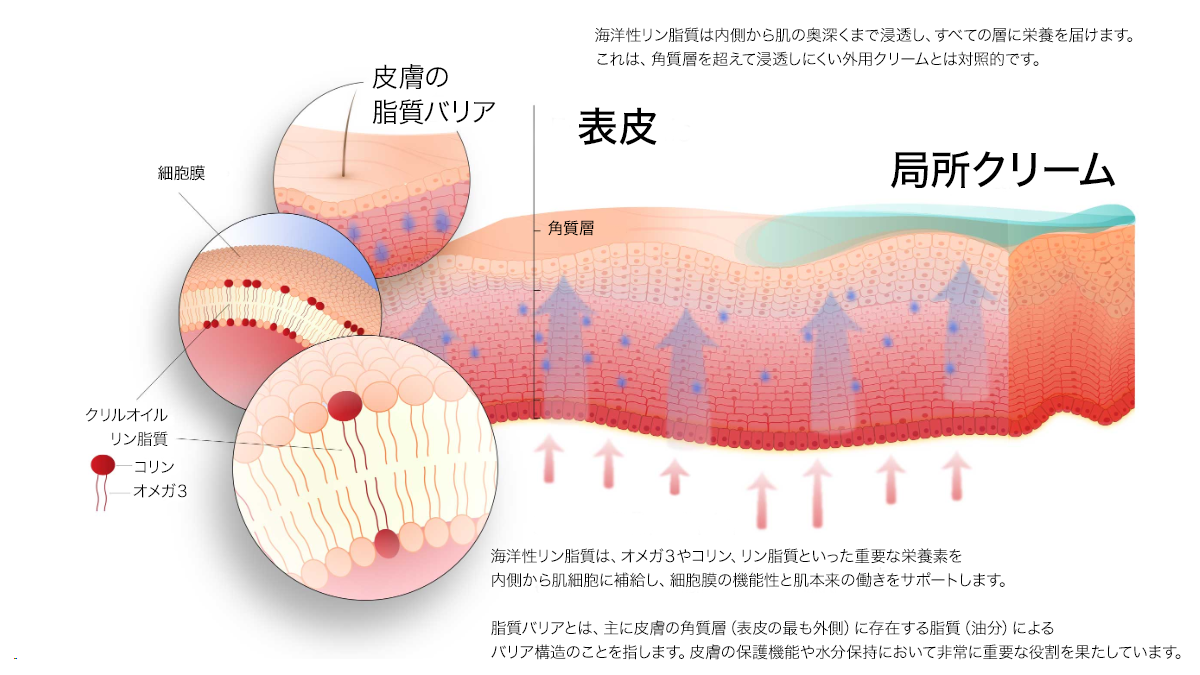

細胞膜の主要構成成分であるリン脂質を補給し、細胞膜構造の修復を助けます。

EPA・DHAにより細胞膜の柔軟性と強度の向上をサポート

細胞膜の環境が整うことで、スペクトリンなどの細胞内の骨組みとの接着が安定し、細胞の形を内側からしっかりと支えます。

老化や慢性炎症などの影響による細胞膜劣化を緩和、改善する可能性があります。

© AKER BIOMARINE, Inc

過去の記事を読む

- [Vol.18]

健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]

冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]

身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]

季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]

胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.7]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]

細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]

クリルの生態とクリルオイルの魅力について