KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報

[Vol.14] 胃もたれとあぶら(脂質)の関係オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない

今号から始まる新シリーズ『矢澤博士に聞いてみよう!!』がスタートします。

読者の皆様よりお寄せいただいたご質問に、矢澤博士が科学的な視点で解説する形式でお届けします。

今号の「読者からのご質問」は

夏になると胃もたれしやすくなります。

オメガ3もあぶら(脂質)の仲間なので摂る量を減らしたほうがいいのでしょうか?

オメガ3もあぶら(脂質)の仲間なので摂る量を減らしたほうがいいのでしょうか?

オメガ3脂肪酸の「消化・吸収のメカニズム」について解説していきます。

今回のテーマ

『オメガ3脂肪酸は、その構造の違いから大きく2つの形に分類されます』。

オメガ3脂肪酸は、一般的な魚油に多いトリグリセリド型とクリルオイルに含まれるリン脂質型の2種類があります。

種類や構造の違いによって、消化・吸収のメカニズムが異なります。

今号は、その仕組みと「胃もたれ」との関係について、矢澤博士に詳しく教えていただきます。

プロフィール

農学博士 矢澤 一良 先生

(Kazunaga Yazawa)

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門 部門長

| 1972年 | 京都大学・工学部・工業化学科 卒業 |

| 1973年 | (株)ヤクルト本社・中央研究所入社、微生物生態研究室勤務 |

| 1986年 | (財)相模中央化学研究所入所(主席研究員) |

| 1989年 | 東京大学より農学博士号を授与される |

| 2002年 | 東京水産大学大学院(現東京海洋大学大学院) 水産学研究科 ヘルスフード科学(中島董一郎)寄附講座(客員教授) |

| 2012年 | 東京海洋大学 特定事業「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト(特任教授) |

| 2014年 | 早稲田大学ナノ理工学研究機構 規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門(研究院教授) |

| 2019年より現職 | |

| ライフワークは、「食による予防医学」、「オール世代フレイル対策」など。 | |

胃もたれとあぶら(脂質)の関係

オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない

[原因の概要]

夏の胃もたれは、なぜ起こるの?

私は夏になると胃の調子が悪くなります。なぜ夏は「胃がもたれしやすい」のでしょうか?

特に、今年の夏は暑さが厳しく暑い期間も長く、体調管理が大変でした。実は夏という季節そのものが、胃のはたらきを弱めやすい条件をつくっているのです。

暑さで体温を下げようとすると、身体は副交感神経よりも交感神経を優位にして熱を逃がそうとします。

この「副交感神経のはたらき」こそが胃や腸の動きをコントロールしている神経なのです。

暑さで体温を下げようとすると、身体は副交感神経よりも交感神経を優位にして熱を逃がそうとします。

この「副交感神経のはたらき」こそが胃や腸の動きをコントロールしている神経なのです。

副交感神経がはたらきにくいと、胃の動きも鈍くなるのですか?

夏は自律神経のバランスの影響で、もともと胃の運動が弱くなりやすい季節なのです。

そのようなときにあぶらっこいものを食べると、胃に負担がかかって胃もたれを感じやすくなります。

油っぽい料理は、消化に時間がかかる代表格です。

三大栄養素の糖質、タンパク質、脂質のうち糖質とタンパク質は胃である程度消化されますが、脂質の消化のほとんどは小腸が担っているため、食べたものが胃に長く滞留しやすくなります。

この「滞留時間の長さ」が、胃もたれの正体です。

そのようなときにあぶらっこいものを食べると、胃に負担がかかって胃もたれを感じやすくなります。

油っぽい料理は、消化に時間がかかる代表格です。

三大栄養素の糖質、タンパク質、脂質のうち糖質とタンパク質は胃である程度消化されますが、脂質の消化のほとんどは小腸が担っているため、食べたものが胃に長く滞留しやすくなります。

この「滞留時間の長さ」が、胃もたれの正体です。

[消化のメカニズム]

胃もたれの背後にある「あぶら(脂質)の消化ステップ」

脂質は、そんなに「消化」するのに時間がかかるのですか?

あぶら(脂質*)は水に溶けにくい性質がありますから、まず身体の中で“水に馴染ませる”準備が必要です。

(*脂質にも種類がありますが、ここでは炒め物や揚げ物などに使用される油や、魚油を原料としたサプリメントを想定します。)

ここではたらくのが、胆汁酸です。肝臓で作られて胆のうに貯められている胆汁酸が、十二指腸に分泌されて食べた油もの(脂質)を「乳化」していきます。

「乳化」とは、水と油のように本来混ざり合わないもの同士を、均一に混ざりあった状態にすることです。

つまり、ここでは胆汁酸が大きなあぶら(脂質)の塊を囲み、細かい粒にして水の中に均一に広げることになります。これを「分散*」とも呼びます。

(*分散:脂質が細かい粒となって水の中に均等に浮遊すること。粒が小さいほど酵素と接する面積が大きくなり酵素が働きやすくなります。)

(*脂質にも種類がありますが、ここでは炒め物や揚げ物などに使用される油や、魚油を原料としたサプリメントを想定します。)

ここではたらくのが、胆汁酸です。肝臓で作られて胆のうに貯められている胆汁酸が、十二指腸に分泌されて食べた油もの(脂質)を「乳化」していきます。

「乳化」とは、水と油のように本来混ざり合わないもの同士を、均一に混ざりあった状態にすることです。

つまり、ここでは胆汁酸が大きなあぶら(脂質)の塊を囲み、細かい粒にして水の中に均一に広げることになります。これを「分散*」とも呼びます。

(*分散:脂質が細かい粒となって水の中に均等に浮遊すること。粒が小さいほど酵素と接する面積が大きくなり酵素が働きやすくなります。)

大きなあぶら(脂質)の塊を、細かい粒々にして酵素が触れやすくするのですね。

次にはたらくのが、膵臓から分泌される「リパーゼ」という水溶性の酵素です。水溶性のリパーゼは、油滴の内部に入っていくことができません。そのため、リパーゼがはたらくことができるのは、水の中に浮いているあぶら(脂質)の塊の表面(乳化された脂質の表面)、つまり水と油が接している「境界面」だけになります。

リパーゼがあぶら(脂質)を分解して、脂肪酸やモノグリセリドといった小腸の細胞から吸収しやすい形に変えていきます。

これらが胆汁酸と一緒に集まって「ミセル」という小さな球状構造を作り、初めて腸から吸収できるようになるのです。

リパーゼがあぶら(脂質)を分解して、脂肪酸やモノグリセリドといった小腸の細胞から吸収しやすい形に変えていきます。

これらが胆汁酸と一緒に集まって「ミセル」という小さな球状構造を作り、初めて腸から吸収できるようになるのです。

あぶら(脂質)が吸収されるには、「乳化 → 分解 → ミセル化 → 吸収」という段階を踏むわけですね。

あぶら(脂質)は消化・吸収される工程が多いので、どうしても時間がかかります。しかもこの間、胃のはたらきが一時的に抑えられるというメカニズムもあるのです。

[胃の一時停止信号]

CCK(コレシストキニン)というホルモンの働き

胃の動きが一時的に抑えられてしまうのですか?

あぶら(脂質)が小腸に届くと、特に十二指腸から空腸(※小腸は十二指腸→空腸→回腸の3つに分かれています。)の上部に存在する「I(アイ)細胞(さいぼう)」という特殊な細胞から「コレシストキニン(CCK)」というホルモンが分泌されます。主なはたらきは、脂質やタンパク質の消化を助けることです。このCCKは消化の調整役として非常に重要です。

主な働きは3つあります。

1つ目は、膵臓に働きかけてリパーゼなどの消化酵素を分泌させること。

2つ目は、胆嚢を収縮させて胆汁酸を放出させること。

3つ目が、胃の運動を一時的に抑えることです。(胃の内容物の十二指腸への移動をゆっくりにする)

CCKは、あくまで“消化を効率よく進めるための一時停止信号”なのです。

胃が休むあいだに小腸であぶら(脂質)の分解と吸収が進みます。

そして、脂質やタンパク質が小腸から減ってくると、CCKの分泌も低下します。

すると「消化が進めば、胃も再び動き出す」というわけです。

主な働きは3つあります。

1つ目は、膵臓に働きかけてリパーゼなどの消化酵素を分泌させること。

2つ目は、胆嚢を収縮させて胆汁酸を放出させること。

3つ目が、胃の運動を一時的に抑えることです。(胃の内容物の十二指腸への移動をゆっくりにする)

CCKは、あくまで“消化を効率よく進めるための一時停止信号”なのです。

胃が休むあいだに小腸であぶら(脂質)の分解と吸収が進みます。

そして、脂質やタンパク質が小腸から減ってくると、CCKの分泌も低下します。

すると「消化が進めば、胃も再び動き出す」というわけです。

[あぶら(脂質)の形]

トリグリセリド型とリン脂質型の違い=吸収スピードの差

あぶら(脂質)には種類があると聞きました。トリグリセリド型とリン脂質型は、どのような違いがあるのですか?

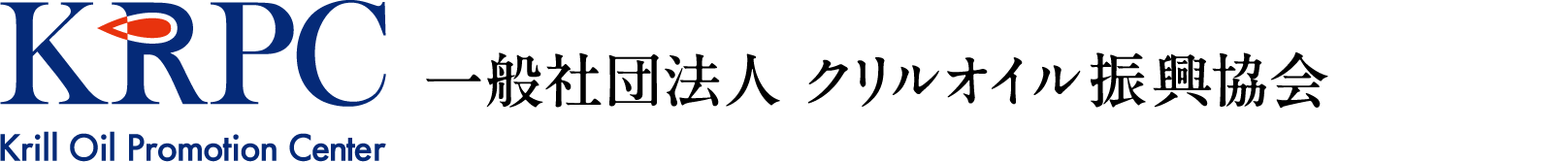

構造に違いがあります。下図を参照しながらご説明しましょう。

トリグリセリド型は、グリセロール骨格に3つの脂肪酸が結合した形です。またリン脂質型は、グリセロールに脂肪酸が2本と、リン酸+頭部分子が1つ結合した形です。このリン酸部分が水になじみやすく、分子自体が自然に小さな粒(ミセル様構造)を作りやすいです。

トリグリセリド型は、グリセロール骨格に3つの脂肪酸が結合した形です。またリン脂質型は、グリセロールに脂肪酸が2本と、リン酸+頭部分子が1つ結合した形です。このリン酸部分が水になじみやすく、分子自体が自然に小さな粒(ミセル様構造)を作りやすいです。

トリグリセリド型、リン脂質型に結合している脂肪酸の種類(例えばオメガ3のEPAやDHA、オメガ6のリノール酸など)によってどのような違いがあるのですか?

トリグリセリド型やリン脂質型に結合している脂肪酸の種類によって、その性質や身体の中での吸収や利用のされ方は大きく変わってきます。

トリグリセリド型、リン脂質型に結合する脂肪酸の種類が同じ場合には、何か違いはあるのですか?

その場合にも、もちろん違いはあります。

同じ脂肪酸でも、結合している形がトリグリセリド型かリン脂質型かで、消化のスピードや血中への運ばれ方、酸化されやすさなどが異なります。

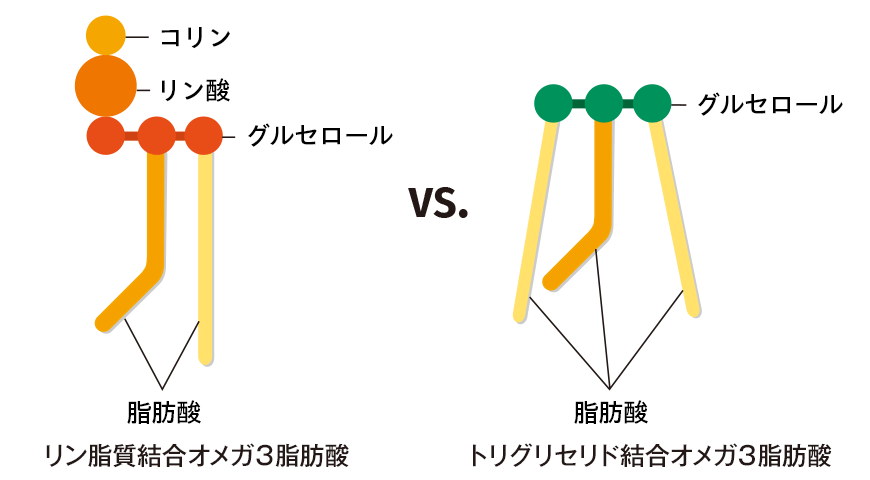

トリグリセリド型は水に溶けにくく、胆汁酸による乳化が必要です。一方、リン脂質型はもともと構造的に水になじみやすい性質があり、自然に細かく広がり(分散)ます。

リン脂質は、構造的に親水性の頭部と脂溶性の尾部をもっていて、水とあぶら(脂質)の両方になじむという「両新媒性」です。この性質のおかげで、水の中でも自然にあぶら(脂質)の粒を包み込む形になりやすくなります。この集合体を「ミセル(正確にはミセル様の構造)」といいます。

つまり、胆汁酸がなくても、ある程度は自己形成でミセル(ミセル様の構造)になり、酵素による消化が可能となります。

同じ脂肪酸でも、結合している形がトリグリセリド型かリン脂質型かで、消化のスピードや血中への運ばれ方、酸化されやすさなどが異なります。

トリグリセリド型は水に溶けにくく、胆汁酸による乳化が必要です。一方、リン脂質型はもともと構造的に水になじみやすい性質があり、自然に細かく広がり(分散)ます。

リン脂質は、構造的に親水性の頭部と脂溶性の尾部をもっていて、水とあぶら(脂質)の両方になじむという「両新媒性」です。この性質のおかげで、水の中でも自然にあぶら(脂質)の粒を包み込む形になりやすくなります。この集合体を「ミセル(正確にはミセル様の構造)」といいます。

つまり、胆汁酸がなくても、ある程度は自己形成でミセル(ミセル様の構造)になり、酵素による消化が可能となります。

リン脂質型のほうがミセルを作りやすくて、吸収が早いのですね。

実際、京都府立医科大学や海外での研究で、リン脂質型オメガ3の方が吸収が約1.5倍速いという報告があります(出典:Kishida et al., Journal of Lipid Research, 2019)。

ただし、その違いは「吸収しやすい環境」での話です。

胃腸が弱っているときや胆汁分泌が少ないときには、差が小さくなる可能性もあります。

ただし、その違いは「吸収しやすい環境」での話です。

胃腸が弱っているときや胆汁分泌が少ないときには、差が小さくなる可能性もあります。

トリグリセリド型とリン脂質型の

消化と吸収の図

※アーケルバイオマリン社資料を改変

※ここまでトリグリセリド型とリン脂質型について、図表にまとめました。

| 項目 | トリグリセリド型 | リン脂質型 |

|---|---|---|

| 分子構造 | グリセロール+脂肪酸3本 | グリセロール+脂肪酸2本+リン酸+頭部分子 |

| 水への親和性 | 低い(水に溶けにくい) | 高い(水に溶けやすい) |

| 消化・吸収 | 水に溶けにくく、胆汁酸で乳化・ミセル化が必要。 消化に時間がかかる。 |

もともと水に馴染みやすく、自分でミセルを作れることが多い。 消化吸収が速い。 |

| 吸収スピード | ゆっくり | 速い |

| 胃腸への負担 | 高め | 低め |

| 主な食品 | 食用油、肉、魚油 | 卵黄(主にオレイン酸・リノール酸)、大豆レシチン(リノール酸・α-リノレン酸)、クリルオイル(EPA・DHA) |

| 体内での役割 | エネルギー源、血中に取り込まれるまでやや時間がかかる。体内でエネルギーとして使われやすい。 | 細胞膜や脳の材料、乳化作用。血中への移行が早く、効率的に利用されやすい。胃腸への負担も少なめ。 |

| 安定性 酸化しやすさ |

脂肪酸の種類によっては酸化しやすい(特に不飽和脂肪酸) | 不飽和脂肪酸(例:EPA・DHA)でも安定しやすく、酸化しにくい |

[あぶら(脂質)の摂取量]

リン脂質型は万能なのか?

リン脂質型は消化がスムーズなので、量を気にせず、いつ摂ってもいいのですか?

リン脂質型は消化がスムーズですが、胃腸が疲れているときに積極的に摂るべきものではありません。

あぶらはあぶら。どんな型であっても、摂りすぎれば胃腸に負担をかけます。

特に満腹時や高脂肪食と一緒に摂ると、CCKの分泌が増えて胃の動きがさらに抑えられ、胃もたれが長引く可能性もあるのです。

あぶらはあぶら。どんな型であっても、摂りすぎれば胃腸に負担をかけます。

特に満腹時や高脂肪食と一緒に摂ると、CCKの分泌が増えて胃の動きがさらに抑えられ、胃もたれが長引く可能性もあるのです。

良質であっても「量」と「タイミング」が重要なのですね。

胆汁分泌量や膵機能には個人差がありますし、服薬中の方や消化器系の持病がある方は特に注意が必要です。

症状が強い場合は、自己判断はせずに医師に相談してください。

症状が強い場合は、自己判断はせずに医師に相談してください。

[摂取のタイミング]

摂り方の工夫と注意点

胃もたれを防ぐためにはどのようにあぶら(脂質)を摂ればいいですか?

まず、「摂取のタイミング」です。空腹時にあぶら(脂質)を摂ると胃酸が直接、胃粘膜を刺激したり、膵酵素が出にくくなったりします。

食後少し経ってから、あるいは軽めの食事と一緒に摂るのが理想です。

また、あぶら(脂質)を分解しやすくするためには、ビタミンB群やレシチンなどの補助栄養素も一緒に摂ると良いですね。

食後少し経ってから、あるいは軽めの食事と一緒に摂るのが理想です。

また、あぶら(脂質)を分解しやすくするためには、ビタミンB群やレシチンなどの補助栄養素も一緒に摂ると良いですね。

あぶら単体ではなく、消化をサポートする摂り方の工夫も大切なのですね。

そしてもう一つ大切なのは、「あぶらの質」を選ぶこと。

夏場に胃が重く感じやすいのは、揚げ物や加工油など、消化に時間がかかるあぶら(脂質)が負担になるからです。

一方で、クリルオイルのようなリン脂質型オメガ3は、水となじみやすい構造のあぶらのため、消化の負担を抑えながら「体内で“はたらき”やすい」という特長があります。

夏場に胃が重く感じやすいのは、揚げ物や加工油など、消化に時間がかかるあぶら(脂質)が負担になるからです。

一方で、クリルオイルのようなリン脂質型オメガ3は、水となじみやすい構造のあぶらのため、消化の負担を抑えながら「体内で“はたらき”やすい」という特長があります。

[今回のまとめ]

あぶら(脂質)と上手に付き合うために

今回、読者の方からのご質問について解説してきましたが、まとめると次のようになります。

- 夏は自律神経の乱れにより、胃の運動が弱まりやすい。

- あぶら(脂質)物は滞在時間が長く、胃もたれを起こしやすい。

- あぶらが小腸に届くとCCKが分泌され、胃の動きが一時的に抑えられる。

- 消化が進むとCCKの作用は弱まり、胃の運動は回復する。

- リン脂質型オメガ3は吸収が速いが、胃腸が弱いときの摂取は控えめに。

- 症状が強ければ医師へ相談を。

- 「あぶら(脂質)の量」ではなく「あぶら(脂質)との付き合い方」を意識する。

胃もたれは単に食べすぎではなくて、身体の自然な反応だということがわかりました。身体の仕組みを理解することが、快適に過ごす重要なポイントですね。

食べることは、「身体のリズムとの対話」です。

自分の胃腸のペースに合わせて、あぶら(脂質)の“質とタイミング”を上手に選んでください。

自分の胃腸のペースに合わせて、あぶら(脂質)の“質とタイミング”を上手に選んでください。

次回、「矢澤博士に聞いてみよう」をお楽しみにお待ちください。

読者の皆さまからのご質問やご意見などを引き続きお寄せください。

ご質問は、contents@krilloil.or.jpまでお送りください。

過去の記事を読む

- [Vol.18]

健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]

冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]

身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]

季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.13]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]

健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]

細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]

クリルの生態とクリルオイルの魅力について